「百姓一揆・打ちこわし・米騒動」は、江戸時代から近代にかけて庶民が苦しい生活を変えようとして起こした運動です。

「百姓一揆」は、農民が年貢の減免や不正の是正を求めた運動で、「代表越訴型一揆」「惣百姓一揆」「世直し一揆」といった種類がありました。

一方、「打ちこわし」は都市部で米価の高騰や商人の買い占めに抗議するために起こり、放火や略奪を禁じる「ルール」も存在しました。

これらの背景には、「日本の三大飢饉」といわれる「享保の大飢饉」「天明の大飢饉」「天保の大飢饉」があります。

また、1918年の「米騒動」は全国規模の社会運動で、日本の政治にも大きな影響を与えました。

つまり、「百姓一揆・打ちこわし・米騒動」の違いを理解するには、それぞれの目的や時代背景を比較することが重要になります。

- 百姓一揆・打ちこわし・米騒動の目的や背景の違い

- 代表越訴型一揆、惣百姓一揆、世直し一揆の特徴

- 傘連判状や村方騒動の意味と役割

- 日本の三大飢饉が民衆運動に与えた影響

「百姓一揆・打ちこわし・米騒動」の違いとは?わかりやすく解説

百姓一揆について詳しく解説

百姓一揆とは、江戸時代の農民たちが領主や役人に対して起こした集団的な抵抗運動のことです。農民は生活の大部分を年貢として納めなければならず、凶作や飢饉が発生すると、その負担はさらに重くなりました。そのため、年貢の減免や不正を働く村役人の交代などを求めて、一揆を起こしました。

百姓一揆の方法はさまざまで、平和的な訴えから武力を伴う蜂起まで幅広く存在しました。初期の一揆は代表者が領主に直訴する形を取ることが多かったものの、江戸時代の中期以降は農民たちが集団で役所を囲んで要求を突きつける形式が増えていきました。幕末にはさらに発展し、社会の仕組みそのものを変えようとする「世直し一揆」にもつながります。

このように百姓一揆は、農民が生き抜くための手段として行われ、時代ごとにその形を変えていきました。

代表越訴型一揆、惣百姓一揆、世直し一揆とは?

百姓一揆にはいくつかの種類があり、時代や目的によって特徴が異なります。代表的なものとして、代表越訴型一揆、惣百姓一揆、世直し一揆の三つが挙げられます。

代表越訴型一揆

17世紀に多かった形式で、村の代表者が領主に直訴する方法です。農民全員が一斉に蜂起するのではなく、代表者が命がけで領主に訴えるのが特徴でした。越訴(おっそ)とは、正式な手続きを踏まずに訴えを起こすことを指し、発覚すれば死刑になるリスクがありました。代表者が処刑されることも少なくありませんでした。

惣百姓一揆

18世紀になると、より多くの農民が団結して武力を伴う一揆を起こすようになりました。これが惣百姓一揆です。農民全体が蜂起し、年貢の減免や不正を働く役人の処罰などを求めました。この形式の一揆は広範囲にわたることが多く、藩全体を巻き込むこともありました。

世直し一揆

19世紀の幕末期に増えたのが世直し一揆です。従来の百姓一揆は年貢の減免が目的でしたが、世直し一揆は政治体制そのものの変革を求める性格を持っていました。農民だけでなく、町人や職人なども参加し、不正を働く商人や豪農を攻撃することがありました。

傘連判状(円形署名)の理由

百姓一揆では、「傘連判状(からかされんぱんじょう)」と呼ばれる円形に署名された文書が使われました。これは、一揆に参加する農民たちが連名で署名し、一致団結して要求を伝えるための文書です。

この署名方法が円形になっているのには理由があります。一揆の指導者や首謀者が明確になってしまうと、幕府や藩による厳しい処罰の対象となるためです。円形に署名することで、誰が主導したのか分からないようにし、全員が平等な立場であることを示しました。

この方法は、処罰を逃れるための工夫であると同時に、一揆の参加者同士の結束を高める役割も果たしていました。百姓一揆が広範囲にわたる場合、このような連判状を用いることで、各地の農民と連携を取りやすくしたのです。

村方騒動とは?百姓一揆との違い

村方騒動(むらかたそうどう)は、農民同士の争いを指し、百姓一揆とは異なります。百姓一揆が領主や藩に対する抵抗運動であるのに対し、村方騒動は村の内部で貧しい農民が豪農や村役人に対して起こした訴えや対立のことを指します。

江戸時代の中期以降、農村の経済格差が広がり、一部の豪農が富を蓄える一方で、多くの貧農は生活に困窮していました。そのため、村役人を務める豪農に対して、「不正を行っている」「不公平な取り立てをしている」といった不満が高まり、騒動が起こることがありました。

打ちこわしについて詳しく解説

打ちこわしとは、江戸時代の都市部で発生した民衆による暴動の一種で、主に商人や金貸しの家を襲撃して破壊する行為を指します。百姓一揆とは異なり、農村ではなく都市部で発生し、年貢ではなく米の価格や商人の買い占めに対する抗議として行われました。

特に飢饉や不作の後には米の流通が減り、米価が高騰しました。その状況を利用して、一部の商人が米を買い占め、さらに値上げを図ったことで、庶民の生活は一層厳しくなりました。これに対し、怒った民衆が米商人や金貸しの家を襲い、蔵を破壊し、米を奪うという行動を起こしました。

打ちこわしは、18世紀後半から19世紀前半にかけて特に多発し、大規模なものでは江戸や大阪などの都市全体を巻き込むこともありました。

打ちこわしのルールとは?暴動ではない?

打ちこわしは暴動と見なされることが多いですが、実際には一定のルールがありました。単なる無秩序な略奪ではなく、目的を持った行動だったためです。

主なルールとして

- 放火をしない:火をつけると都市全体に被害が広がるため、放火は厳しく禁じられていました。

- 略奪をしない:打ちこわしは制裁の意味を持つため、襲撃した商人の家から物品を盗むことは原則として行われませんでした。

- 対象を選ぶ:米の買い占めを行った悪質な商人を狙い、庶民に優しく接していた商人の家は襲わないことが一般的でした。

このように、打ちこわしは暴動とは異なり、社会的な制裁や抗議の意味を持つ行動でした。しかし、幕府にとっては統治の秩序を乱す危険な行為と見なされ、厳しく取り締まられることもありました。

「百姓一揆・打ちこわし・米騒動」の違いをさらに深掘り

米騒動について詳しく解説

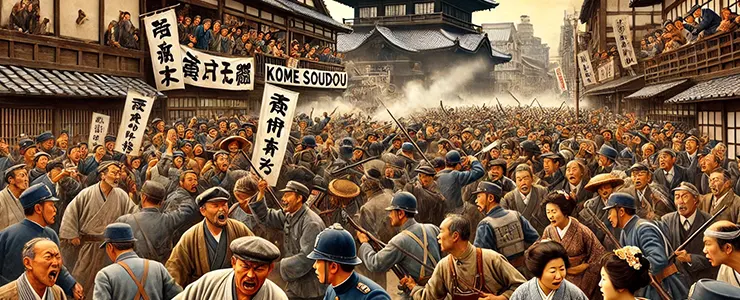

米騒動とは、米価の高騰に対する庶民の抗議運動を指し、特に1918年(大正7年)に発生した全国規模の米騒動が有名です。この米騒動は、シベリア出兵を見越した米商人による買い占めによって米価が急騰し、庶民の生活が困窮したことが原因で起こりました。

最初の動きは富山県魚津市の漁村の女性たちによる抗議でした。彼女たちは米屋に対して、米の価格を下げるよう求めました。この抗議が全国に波及し、大阪や東京などの都市部でもデモや暴動が発生しました。これに対し、政府は警察や軍隊を動員し、強硬策で鎮圧を図りました。

米騒動の結果、寺内内閣が退陣し、初の本格的な政党内閣である原敬内閣が成立しました。このように、米騒動は庶民の抗議運動にとどまらず、日本の政治に大きな影響を与える出来事となりました。

百姓一揆と打ちこわしの違いを詳しく解説

百姓一揆と打ちこわしはどちらも江戸時代の民衆運動ですが、目的や対象、発生場所が異なります。

百姓一揆は農村で起こり、年貢の減免や不正を行う役人の処罰を求める運動でした。農民たちは領主や幕府に対して要求を突きつけ、時には武力を伴うこともありました。一揆には代表越訴型や惣百姓一揆などさまざまな形態がありました。

打ちこわしは都市部で発生し、商人や金貸しの家を襲撃する行為です。米価の高騰や食糧不足が原因で、特に米の買い占めを行った商人が標的になりました。破壊行為が中心ですが、略奪や放火は禁じられることが多かった点が特徴です。

このように、百姓一揆は農村の社会問題に対する抗議、打ちこわしは都市部の経済問題に対する抗議という違いがあります。

日本の史上最悪の三大飢饉とは?

日本の歴史上、特に被害が大きかった飢饉は「享保の大飢饉」「天明の大飢饉」「天保の大飢饉」の三つです。これらは「三大飢饉」と呼ばれ、全国的な食糧不足と社会不安を引き起こしました。

享保の大飢饉(1732年)

西日本を中心に発生し、長雨や害虫の被害によって米の収穫量が激減しました。特にウンカと呼ばれる害虫が大量発生し、稲作に壊滅的な打撃を与えました。江戸でも米価が高騰し、打ちこわしが発生する原因となりました。

天明の大飢饉(1782〜1788年)

東北地方を中心に深刻な被害をもたらしました。天候不順や浅間山の大噴火による影響で農作物が壊滅し、多くの農民が餓死しました。この飢饉の影響で全国的に百姓一揆や打ちこわしが多発し、幕府の財政も悪化しました。

天保の大飢饉(1833〜1839年)

全国規模で発生した大飢饉で、冷害や水害が原因でした。米価が急騰し、庶民の生活が困窮しました。この影響で、大塩平八郎の乱などの反乱が発生し、幕府の権威が大きく揺らぎました。

これらの飢饉はいずれも、食糧不足だけでなく、政治や社会の安定に大きな影響を与えた出来事でした。

百姓一揆・打ちこわし・米騒動の歴史的影響

百姓一揆、打ちこわし、米騒動はいずれも民衆による抗議運動であり、それぞれの時代に応じた影響を与えました。

百姓一揆の影響

江戸時代を通じて発生した百姓一揆は、農民の権利意識を高め、藩や幕府が政策を見直すきっかけとなりました。頻発する一揆に対応するため、年貢の軽減や不正役人の処罰が行われることもありました。しかし、一揆の指導者は処罰されることが多く、幕府の統治体制を根本から変えるには至りませんでした。

打ちこわしの影響

打ちこわしは都市部の米価統制に影響を与えました。幕府は米価の安定化を図る政策を進め、商人の過度な買い占めを取り締まるようになりました。しかし、幕府が経済を完全に管理することは難しく、飢饉のたびに同様の騒動が繰り返されました。

米騒動の影響

1918年の米騒動は、日本の政治に大きな変革をもたらしました。庶民の声が政府を動かし、政党政治の発展につながる要因となりました。この騒動がきっかけで原敬内閣が誕生し、日本の民主化が一歩進むことになりました。

このように、百姓一揆や打ちこわしは江戸時代の民衆運動として幕府の政策に影響を与え、米騒動は近代日本の政治変革に寄与しました。

百姓一揆・打ちこわし・米騒動の比較表

百姓一揆、打ちこわし、米騒動には共通する本質があります。それは「庶民が生きるために声を上げた運動」であるという点です。

| 百姓一揆 | 打ちこわし | 米騒動 | |

|---|---|---|---|

| いつ | 江戸時代 | 江戸時代 | 大正時代 |

| どこで | 農村 | 都市部 | 漁村~都市(全国) |

| だれが | 百姓・水呑百姓 | 都市部の貧民 | 庶民 |

| だれに | 領主や役人 | 商人や金貸し | 米商人や政府 |

| 何のために | 年貢の減免、不正を働く村役人の交代・処罰 | 米商人の買占め、米の流通減・高騰への抗議 | 米商人の買占め、米の流通減・高騰への抗議 |

| 何をした | 村の代表者が直訴、農民が団結し武力行動 | 米商人や金貸しの家を襲撃、破壊行為 | デモや暴動 |

| 背景・ほか | 町人や職人も加わり不正を働く商人や豪農を攻撃する世直し一揆 | 天災による食料不足、大飢餓など | シベリア出兵を見越した米商人による買占め |

共通点

- いずれも経済的困窮が引き金となった

- 権力者や商人など、富を持つ者に対する抗議であった

- 時代ごとに手段は異なるが、目的は生活の安定を求めるものであった

相違点

- 百姓一揆 は農民が年貢減免を求めた運動

- 打ちこわし は都市の貧困層が米価高騰に対して商人を攻撃した行為

- 米騒動 は第一次世界大戦後の物価高騰に対する全国的な抗議運動

このように、各時代の状況に応じて形は異なるものの、庶民が生活を守るために団結し、行動を起こした点は共通しています。これは現代においても変わらず、社会の不満が高まると民衆が声を上げるという歴史の法則として考えられます。

まとめ:百姓一揆・打ちこわし・米騒動の違いとその影響

- 百姓一揆は農民が年貢の軽減や不正役人の処罰を求めて起こした運動

- 打ちこわしは都市部で米価高騰に抗議し商人の家を破壊する行為

- 米騒動は米の買い占めに反対する庶民による全国的な抗議運動

- 百姓一揆は農村、打ちこわしは都市、米騒動は全国で発生した

- 代表越訴型一揆は村の代表が領主に直訴する形式

- 惣百姓一揆は農民が集団で領主に対抗する武力を伴う一揆

- 世直し一揆は幕末に社会変革を求めた反体制運動

- 傘連判状は首謀者を特定されないよう円形に署名した文書

- 村方騒動は農民同士の争いで、百姓一揆とは目的が異なる

- 打ちこわしには放火や略奪を禁じるルールが存在した

- 享保・天明・天保の三大飢饉がこれらの運動の背景にあった

- 百姓一揆は幕府や藩の政策変更のきっかけとなった

- 打ちこわしは商人の行動を抑制し米価統制に影響を与えた

- 米騒動は政党政治の発展につながり、日本の政治に影響を与えた

- いずれも庶民が生活を守るために行った抗議行動である