D-subとは何か、VGAとは何か、そしてD-subとVGAの違いについて詳しく知りたい方は多いでしょう。パソコンやディスプレイ、プロジェクターなどの接続方法として長く使われてきた両規格ですが、現在ではHDMIやDisplayPortといったデジタル規格が主流です。しかし、古い機器や特殊用途では今なお必要とされており、D-subやVGAの基礎知識や特徴を理解しておくことは重要です。

本記事では、D-subとVGAの基本的な特徴から両者の違い、最新の接続規格との比較、さらにVGAからHDMIに変換する方法までを網羅的に解説します。読者がこの記事を読むことで、D-subとVGAの全体像をしっかりと理解できるように、初心者にも分かりやすく丁寧にまとめました。

- D-subとVGAの基本的な仕組みを理解できる

- 両者の違いや用途を整理できる

- 現在主流の接続規格との比較がわかる

- VGAからHDMIへ変換する方法を学べる

目次

D-sub VGA 違いをわかりやすく解説

- D-subとは?基本の特徴と役割

- VGAとは?映像接続での歴史と特徴

- D-subとVGAの違いを整理

- モニターと接続できる様々なケーブル

- 主流はHDMIへ移行した理由

D-subとは?基本の特徴と役割

D-subは、正式名称を「D-subminiature」と呼び、1952年にアメリカのITT Cannon社によって開発された汎用性の高いコネクタ規格です。その形状がアルファベットの「D」に似ていることからD-subという名称が付けられました。

このコネクタは、電子機器や通信機器、コンピュータ周辺機器で幅広く採用されてきました。特にパソコンの普及が始まった1980年代以降、モニターやプリンターなど外部機器を接続する標準ポートとして利用され、今も工場や研究施設などの産業現場で重宝されています。

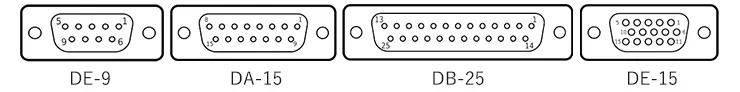

代表的な種類としては以下のようなものがあります。

- DE-9:シリアル通信(RS-232C)用の9ピンタイプ

- DA-15:古いゲームポートやネットワークカード用の15ピンタイプ

- DB-25:プリンタポートやパラレル通信で利用される25ピンタイプ

- DE-15:映像用(VGA)として広く普及した15ピンタイプ

用語解説

RS-232C:シリアル通信の国際標準規格。主に古いコンピュータ機器でデータ転送に使われた技術

パラレル通信:複数の信号線を使ってデータを同時に送信する方式。プリンタ接続で多用された

現代ではUSBやHDMIなどの新規格の普及によりD-subを搭載する新製品は減少しましたが、特殊環境やレガシー機器を扱う現場では今も重要な役割を果たしています。

参考情報アメリカITT Cannon社の公式技術資料では、D-subコネクタの耐久性は10,000回以上の抜き差しに耐えると記載されています。(出典:ITT Cannon公式サイト)

VGAとは?映像接続での歴史と特徴

VGAは「Video Graphics Array」の略で、1987年にIBMが開発したアナログ映像規格です。当時、パソコンとCRT(ブラウン管)ディスプレイを接続するための標準仕様として登場し、世界中で広く普及しました。現在では液晶ディスプレイやデジタル映像規格の普及によって主役の座を譲っていますが、古い機器や特殊環境では依然として現役で利用されています。

初期のVGAは640×480ピクセル、16色の表示を基本仕様としており、後にSVGA(Super VGA)やXGA(Extended Graphics Array)などの上位規格が登場しました。これにより、800×600、1024×768、さらには1920×1080といった高解像度表示も可能となりましたが、アナログ信号であるため、ケーブルの品質や長さによって画質が劣化しやすいという制約がありました。

用語解説

SVGA(Super VGA):VGAを拡張した映像規格で、800×600以上の解像度に対応

XGA(Extended Graphics Array):IBMが策定した上位規格で、1024×768解像度を標準化したもの

アナログRGB信号:赤(R)、緑(G)、青(B)の3色をアナログ電圧で伝送する方式

VGAは最大で5メートル程度までのケーブル長であれば比較的安定して信号を伝送できますが、10メートル以上になると画質の劣化が顕著になります。このため、長距離接続が必要な場合は高品質なシールドケーブルや信号ブースターが推奨されます。

また、液晶ディスプレイの普及とともにデジタル映像規格であるHDMIやDisplayPortに取って代わられましたが、互換性を求められる産業現場や教育機関では、現在でもVGAを標準装備した機器が利用されています。

VGA利用が残る理由

- 古い機器との互換性を確保するため

- 機器のリプレイスコストを抑えるため

- 産業機器や制御システムの安定運用を優先するため

参考情報IBMの技術アーカイブによると、VGA規格は1987年に「PS/2シリーズ」に初搭載され、標準仕様として業界に広まったとされています。(出典:IBM公式アーカイブ)

D-subとVGAの違いを整理

D-subとVGAはしばしば同義のように扱われますが、実際には異なる概念を指します。D-subはコネクタの形状規格を表す言葉で、VGAは映像信号の規格を示します。つまり、VGAはD-subコネクタの15ピン仕様(DE-15)を用いたアナログ映像出力規格という位置づけになります。

この違いを正しく理解することで、ケーブル選定や接続方式における誤解を避けられます。例えば、D-subコネクタには9ピン(シリアル通信)、25ピン(パラレル通信)など複数のバリエーションが存在し、それぞれ用途が異なります。VGAに使われるのは15ピン仕様のみである点が重要です。

| 項目 | D-sub | VGA |

|---|---|---|

| 定義 | コネクタの形状規格 | アナログ映像信号規格 |

| 用途 | データ通信、映像出力、周辺機器接続 | PCからディスプレイへの映像出力専用 |

| 代表的なピン数 | 9ピン、15ピン、25ピン | 15ピン(DE-15) |

| 信号形式 | アナログまたはデジタル(規格による) | アナログRGB信号 |

用語解説

DE-15コネクタ:3列×5ピンの計15ピンを備えたD-subコネクタで、VGA規格で標準採用される形状

アナログRGB信号:赤・緑・青の各信号をアナログ電圧で伝送し、ディスプレイ側で映像に変換する方式

また、現在販売されている多くのPCやモニターは、VGA端子を廃止しHDMIやDisplayPortのみを搭載する傾向にありますが、産業用機器や一部のビジネス用ディスプレイでは依然としてVGA端子が採用されており、D-subコネクタの互換性が重視される場合があります。

参考情報VESA(Video Electronics Standards Association)の公式ドキュメントによれば、VGAの標準規格は1987年に策定され、世界的に広く普及しました(出典:VESA公式サイト)

モニターと接続できる様々なケーブル

パソコンとモニターを接続する方法は多様化しており、用途や環境によって適切なケーブルを選ぶ必要があります。古い機器でよく見られるVGAだけでなく、DVI、HDMI、DisplayPort、USB Type-Cなど、さまざまな規格が存在します。

以下は代表的なケーブルとその特徴です。

主な接続ケーブルと特徴

- VGA(D-sub 15ピン):アナログ信号で映像のみ伝送。旧式PCやプロジェクターなどで使用。

- DVI(Digital Visual Interface):デジタル映像信号に対応。1920×1200程度の解像度に強く、液晶モニター普及期に標準的だった。

- HDMI(High-Definition Multimedia Interface):映像と音声を一本でデジタル伝送可能。4Kや8Kの高解像度にも対応。

- DisplayPort:高解像度・高リフレッシュレート対応で、ゲーミングやクリエイティブ分野で人気。

- USB Type-C(Alt Mode対応):映像・音声・データ・電源を一本で扱える。モバイルデバイスや最新ノートPC向け。

ケーブルを選ぶ際は、機器の対応解像度やリフレッシュレート、音声伝送の有無、ケーブルの長さに注意することが重要です。特に高解像度モニターや高リフレッシュレート環境では、帯域幅に余裕のある規格を選定する必要があります。

ケーブル選びのポイント

- 4K以上の解像度にはHDMI 2.0以上またはDisplayPort 1.4以上を推奨

- 音声出力が必要な場合はHDMIやDisplayPortを優先

- 長距離配線では高品質なシールドケーブルを選択

また、複数のモニターを接続したい場合はDisplayPortのデイジーチェーン機能が便利です。一方、ノートPCとの接続にはUSB Type-Cケーブルを活用すれば、電源供給と映像出力を一本でまとめられます。

用語解説

リフレッシュレート:画面が1秒間に更新される回数(Hz)。高いほど滑らかな映像表示が可能

デイジーチェーン接続:DisplayPortを使い、複数モニターを直列に接続する技術

参考情報DisplayPortの仕様や機能については、VESA公式ページで詳細が公開されています(出典:VESA公式 DisplayPort)

主流はHDMIへ移行した理由

HDMIが主流となった背景には、映像と音声を一本のケーブルでデジタル伝送できる利便性と、幅広いデバイスでの互換性の高さがあります。特に家庭用機器やパソコン、ゲーム機などではHDMIが標準規格となっています。

ポイントHDMIはバージョンによって性能が異なり、HDMI 2.0では4K/60Hz、HDMI 2.1では8K/60Hzや4K/120Hzに対応しています。これにより、動画編集や高性能ゲーミング環境でも高品質な映像出力が可能になりました。

| HDMIバージョン | 最大解像度 | 最大リフレッシュレート | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| HDMI 1.4 | 4K(30Hz) | 60Hz | 4K対応だが低リフレッシュ |

| HDMI 2.0 | 4K(60Hz) | 60Hz | 標準的な4K用途向け |

| HDMI 2.1 | 8K(60Hz) | 120Hz | ゲーミングや高画質動画向け |

また、HDMIにはARC(Audio Return Channel)やCEC(Consumer Electronics Control)といった便利な機能もあります。ARCはテレビとオーディオ機器間の双方向音声伝送を可能にし、CECはテレビのリモコンで複数の機器を制御できます。

用語解説

ARC:音声信号をテレビからスピーカーへ返す機能

CEC:HDMI接続された複数機器を一括操作できる制御機能

最新事情から見るD-sub VGA 違い

- VGAからHDMIに変換する方法

- D-subとVGAが使われる現場の現状

- HDMIやDisplayPortとの比較

- 古い機器でD-subやVGAを使う場合

- まとめ:D-subとVGAの違いのポイント

VGAからHDMIに変換する方法

古いパソコンやプロジェクターを最新のモニターやテレビに接続する場合、VGAからHDMIへの変換が必要になります。VGAはアナログ信号、HDMIはデジタル信号であるため、単純なケーブルでは変換できません。必ずアナログ信号をデジタル信号に変換するアダプタまたはコンバータが必要です。

主な変換方法には以下の2種類があります。

- VGA to HDMIアダプタ:小型で安価な製品が多く、基本的な映像変換に対応。

- VGA to HDMIコンバータ:音声入力や高解像度対応など機能が充実しており、ビジネス用途に適している。

注意点

- VGA→HDMIの一方向専用が多く、逆方向では使えない

- 音声信号は別ケーブルが必要な場合がある

- 高解像度表示には電源供給が必要なコンバータを選ぶ

- ケーブル品質が低いと画質が劣化しやすい

おすすめ製品と参考リンク

D-subとVGAが使われる現場の現状

D-subやVGAが古い規格であるにもかかわらず、現場で使われ続ける理由はいくつかあります。代表的なのは、産業機器や教育現場、官公庁などで古い機器が今も稼働しているためです。最新規格に置き換えるには高額な費用や機器改修が必要であり、安定稼働を優先してVGAを使い続けるケースが多く見られます。

- 工場の制御システムで使用される専用PC

- 古いプロジェクターを導入している学校や会議室

- メンテナンスや修理用のレガシーPC

また、信頼性や耐久性が重視される現場では、D-subやVGAの堅牢性が評価されています。

参考情報総務省の調査によると、2024年時点でも教育機関の約15%がVGAポートを搭載した機器を利用しているとされています。(参照:総務省 ICT教育推進資料)

HDMIやDisplayPortとの比較

HDMIやDisplayPortはデジタル信号を扱うため、画質・音質の安定性に優れています。一方で、VGAはアナログ信号であるため、長距離伝送時や高解像度設定時に画質の劣化が発生します。

| 規格 | 映像品質 | 音声伝送 | 対応解像度 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| VGA | アナログ・低〜中品質 | 非対応 | 最大1920×1080程度 | 旧型PC、プロジェクター |

| HDMI | デジタル・高品質 | 対応 | 4K〜8K | 家庭用機器、PC、ゲーム機 |

| DisplayPort | デジタル・超高品質 | 対応 | 4K〜8K、144Hz以上 | ゲーミング、映像制作 |

特にDisplayPortはマルチモニター接続に優れており、プロフェッショナルな制作現場やゲーミング環境で高く評価されています。

古い機器でD-subやVGAを使う場合

古い機器を最新モニターに接続する場合、VGAやD-subの使用は今でも有効です。ただし、画質劣化や接続安定性の課題があるため、以下のポイントを押さえて運用することが推奨されます。

- 品質の高いケーブルを選ぶ

- ケーブル長を必要最小限に抑える

- 変換アダプタを利用してデジタル規格へ対応させる

注意点

注意点

- 最新OSやドライバではVGA出力が非対応のケースがある

- 高解像度や高リフレッシュレートには不向き

- 長距離配線ではノイズが増加し映像が乱れやすい

参考情報古い機器を現行環境で活用する方法については、StarTech公式サイトの技術資料が参考になります

まとめ:D-subとVGAの違いのポイント

- D-subはコネクタの形状規格で、VGAは映像信号規格

- VGAはアナログ信号を扱うため画質が劣化しやすい

- D-sub15ピンがVGA用端子として標準化されている

- HDMIやDisplayPortが現行の主流規格である

- 古い機器ではVGAが依然として現役

- HDMIは映像と音声を一本で伝送可能

- DisplayPortは高解像度・高リフレッシュレート対応

- VGAからHDMIへの変換にはアダプタが必要

- 方向性や電源供給の有無を事前に確認する

- 古い機器の延命には高品質ケーブルが重要

- 高画質を求めるならデジタル規格を優先

- 産業分野ではD-subやVGAが今も重用される

- 新規導入ではHDMIやDisplayPortを選択する

- 環境に応じて最適な規格を見極めることが重要

- 完全なデジタル移行が将来的に進む見込み

参考情報

最新の規格移行動向や互換性情報については、Intel公式サイトやAMD公式サイトを確認すると最新の技術情報が得られます。