ヘクトパスカルとパスカルの違いについて知りたい方は、気象情報や工学データを正しく理解するための基礎知識を求めている場合が多くあります。パスカルとは国際単位系で定められた圧力の標準単位であり、天気図で使われる気圧の単位ヘクトパスカルとは、日常的に天気予報で目にする非常に身近な単位です。多くの人が、パスカルとヘクトパスカルはどっちが大きいのか、1ヘクトパスカルは何パスカルになるのか、さらには1000ヘクトパスカルは何パスカルや1013ヘクトパスカルは何パスカルなのかという具体的な換算値を疑問に思っています。さらに、ヘクトパスカルやメガパスカルのように異なる単位間の関係や、10のべき乗倍を表す接頭語についても理解しておくことで、気象学や工学における応用力が高まります。本記事では、それらの疑問を網羅的に整理し、公式情報や信頼できるデータをもとに分かりやすく解説します。

- パスカルとヘクトパスカルの基本的な定義を理解できる

- 両者の数値的な関係と換算方法を把握できる

- 気象や工学での使い分けを知ることができる

- 関連する単位や接頭語の知識を身につけられる

ヘクトパスカルとパスカルの違い基本知識

- パスカルとは

- 天気図で使われる気圧の単位ヘクトパスカルとは

- パスカルとヘクトパスカルはどっちが大きい

- 1ヘクトパスカルは何パスカル

- 1000ヘクトパスカルは何パスカル

パスカルとは

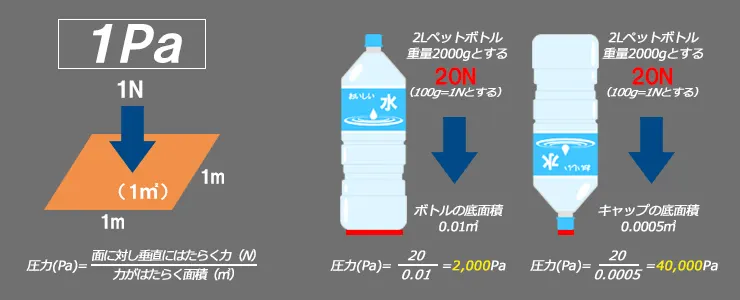

パスカル(記号:Pa)は、国際単位系(SI)において公式に採用されている圧力の基本単位です。圧力とは、物体の表面や流体に作用する力を単位面積あたりで表したもので、パスカルはその力を数値化するための基礎となります。定義としては、1平方メートル(1m²)の面積に対して、1ニュートン(N)の力が均等に加わったときの圧力が1Paです。この定義は、単に数値を示すだけでなく、物理的な現象を定量的に理解するための出発点となります。

ニュートンという単位は、質量と加速度から導かれる力の単位で、1Nは質量1キログラム(kg)の物体に1メートル毎秒毎秒(m/s²)の加速度を与える力と定義されています。このため、パスカルは力(N)÷面積(m²)で算出され、圧力という概念を物理的な力と空間の関係で理解することが可能です。

ニュートン(N)は、17世紀の物理学者アイザック・ニュートンの名前に由来します。力の定義はニュートンの運動の第2法則(F=ma)に基づきます。

日常生活においても、パスカルは多くの場面で活用されています。例えば、自動車のタイヤの空気圧を計測する際、機械設備の圧縮空気や液体圧の管理、さらには研究室での流体力学実験など、多様な分野で共通の基準として機能しています。圧力単位は歴史的には「mmHg(ミリメートル水銀柱)」や「atm(気圧)」といった単位も用いられてきましたが、国際的にはSI単位であるパスカルに統一される流れが進んでいます。

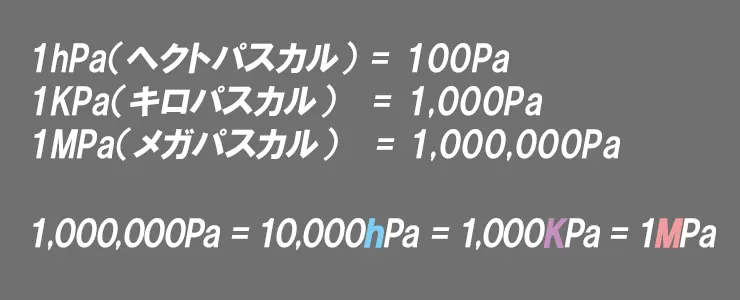

パスカルの値は非常に小さいため、現実の計測ではキロパスカル(kPa)やメガパスカル(MPa)などの接頭語を付けた大きな単位を用いることが一般的です。例えば、1kPaは1000Pa、1MPaは1,000,000Paに相当します。これにより、大きな数値を扱いやすくし、読み間違いや計算ミスを防ぐ効果があります。

圧力単位の理解は、気象学・工学・医療など幅広い分野での応用に直結します。単位換算や数値の意味を正しく把握しておくことは、専門職だけでなく一般生活においても役立ちます。

また、公式情報として日本産業規格(JIS)や国際度量衡局(BIPM)では、パスカルを基礎単位とする圧力計測の標準化が明記されています(参照:国際度量衡局)。この国際的な統一は、異なる国や地域間での科学的データの比較や共有を容易にし、国際取引や共同研究において非常に重要な役割を果たします。

このようにパスカルは単なる計測単位ではなく、物理法則に基づいた普遍的な基準であり、学術・産業・生活のあらゆる領域で信頼性の高い共通言語となっているのです。

天気図で使われる気圧の単位ヘクトパスカルとは

ヘクトパスカル(記号:hPa)は、国際単位系の圧力単位パスカルに接頭語「ヘクト(h)」を付けた形で、1hPaは100Paに相当します。この接頭語「ヘクト」は10の2乗、つまり100倍を意味します。気象分野においては、気圧を表す単位としてヘクトパスカルが広く使われています。特に天気図や気象予報の数値では、ほぼ例外なくhPaが採用されています。

なぜパスカルそのものではなく、ヘクトパスカルが用いられるのかという理由は、気象観測における気圧の数値が数百〜数千パスカル単位で表すには大きすぎ、単位表記が煩雑になるためです。例えば、海面上の標準大気圧は101,325Paですが、このままパスカルで記載すると5桁の数字になります。これをヘクトパスカルに換算すると1013.25hPaとなり、扱いやすく読みやすい3〜4桁の数字になります。この利便性こそが、気象業務におけるhPa普及の最大の理由です。

日本の気象庁をはじめ、世界気象機関(WMO)や多くの国際的な気象機関も、公式資料やデータ配信でhPaを標準単位としています(出典:気象庁、世界気象機関 WMO)。これは、各国で共通の単位を使用することで、国際的な天気予報や気象データのやり取りが容易になるというメリットをもたらします。

天気図における等圧線の間隔は、通常4hPa刻みで描かれます。これは気圧の変化を分かりやすく視覚化するための慣習で、例えば「低気圧の中心は992hPa、高気圧の中心は1024hPa」というように、数字を見ただけで気圧の高低や天候の傾向を把握しやすくなります。パスカル表記だと、この比較が直感的にしにくくなります。

また、航空分野でもヘクトパスカルは重要です。航空機の高度計は気圧をもとに高度を算出しますが、その基準値は国際標準大気圧1013.25hPaに設定されます。これにより、異なる航空機や異なる国での運航においても高度情報の統一が図られています。

hPa単位の採用は、科学的な正確性と実務上の利便性のバランスを取った結果であり、現代の気象観測の国際標準として不可欠な存在です。

加えて、教育現場でもhPaは基本的な気圧単位として教えられています。理科や地学の授業では、台風や高気圧・低気圧の構造を学ぶ際にhPaが基準となります。これにより、専門分野に進まない一般の人々も、ニュースや天気予報で使用される気圧情報を容易に理解できるようになっています。

このように、ヘクトパスカルは単なる単位の一種ではなく、国際的な気象業務の共通言語であり、科学・教育・実務をつなぐ重要な役割を担っています。

パスカルとヘクトパスカルはどっちが大きい

パスカル(Pa)とヘクトパスカル(hPa)を比較する際、まず理解しておくべきは両者の数値的な関係です。1hPaは100Paであり、この数値は接頭語「ヘクト(h)」が10の2乗=100倍を意味することから導かれます。つまり、同じ数値で表した場合、hPaの方がPaよりも大きな圧力を表します。たとえば「1hPa」は「100Pa」に相当するため、単位の換算なしで単純に数値だけを比較すると、hPaの方が圧力が高く見えるのです。

しかし、実務や学術的な利用では、単位と数値はセットで考える必要があります。たとえば、気象情報で「1013hPa」と表示される気圧は、パスカル換算すると101,300Paとなります。一方、工学分野で「500Pa」という値が示される場合、それは気象の世界では「5hPa」に過ぎません。つまり、単位を変換しないまま単純に大小を判断することは誤解のもとになります。

この混乱を避けるためには、単位換算の基本式を常に意識することが重要です。

1hPa = 100Pa

また、国際的な標準気圧(1013.25hPa)は、パスカルで表すと101,325Paです。この換算を覚えておくと、気象データや科学的な文献を横断的に読み解く際に非常に役立ちます。特に、英語圏の論文や古い気象資料ではミリバール(mb)という単位が使われており、これは1mb=1hPaと等しいため、パスカルとの換算もスムーズになります。

さらに、単位の使い分けは分野によって異なります。気象学では主にhPaが使われますが、工学、物理学、化学などの分野ではPaやMPa(メガパスカル)が一般的です。たとえば、材料試験で得られる「降伏強さ」が250MPaであった場合、これをhPaに換算すると2,500,000hPaという非常に大きな数字になります。このような極端な数値は、かえって実務的な理解を難しくするため、分野ごとに最適な単位が選ばれているのです。

海外に目を向けると、アメリカの一部気象機関では依然としてインチ水銀柱(inHg)を用いることがあります。1インチ水銀柱は約33.8639hPaであり、これをパスカルに換算すると約3,386Paです。このような異なる単位系が混在する環境では、正確な換算知識が不可欠です(出典:米国国立標準技術研究所 NIST)。

結局のところ、「どちらが大きいか」という問いは単純ではなく、「同じ数値で比較すればhPaが大きいが、数値と単位の組み合わせを正しく換算してから比較しなければ正確な判断はできない」というのが正しい理解です。これは、科学分野におけるあらゆる単位比較に共通する原則でもあります。

単位を跨いだ比較では、必ず共通の単位に換算してから大小を判断すること。これが正確な理解への第一歩です。

この原則を守れば、気象予報や科学データ、工学的な測定結果をより深く理解でき、誤解やミスを防ぐことができます。特に、国際的な共同研究や異分野間のデータ共有では、単位の統一と換算は不可欠な作業となります。

1ヘクトパスカルは何パスカル

1ヘクトパスカル(hPa)は100パスカル(Pa)に相当します。この換算は非常にシンプルですが、単位の理解において最も基本的かつ重要なポイントです。接頭語「ヘクト(h)」は10の2乗、すなわち100倍を意味するため、1hPa=100Paという関係が成立します。この基礎知識を押さえておくことで、気象分野や工学分野での単位換算が格段にスムーズになります。

この関係は、国際単位系(SI)における接頭語の定義に基づいています。SI接頭語は国際度量衡総会(CGPM)によって定められており、世界中で統一的に使用されます(出典:国際度量衡局 BIPM)。ヘクトはその中でも比較的利用頻度が高く、特にhPaとしての形で一般の人々にも浸透しています。

この単位換算を使った具体例を見てみましょう。例えば、天気予報で「気圧が1015hPaです」と聞いた場合、これをパスカルに直すと101,500Paになります。逆に、100,000Paという圧力値を得た場合、それをhPaに直すと1,000hPaとなります。このように、数値の桁が減ることで見やすく、比較しやすい表記が可能になります。

また、気象観測だけでなく、科学実験や産業用途でもこの換算は重要です。たとえば、真空装置の性能を示す際、「10Pa」という数値が記載されている場合、これは0.1hPaに相当します。こうした微妙な圧力の差は、装置の精度や適用範囲を判断するうえで極めて重要な情報になります。

覚えるべき基本式:1hPa=100Pa。このシンプルな式が、複雑な圧力換算の出発点です。

さらに歴史的背景にも触れておくと、hPaが一般的になる以前、日本ではミリバール(mb)が使われていました。1mbは100Paに等しく、hPaと同じ換算式が適用されます。1992年に気象庁が国際標準に合わせてhPaに切り替えたため、現在ではhPaが主流ですが、古い資料や一部の海外文献では今もミリバール表記を見ることができます。

教育現場でも、1hPa=100Paという関係は理科や地学の授業で必ず登場します。このため、中学校レベルの理科知識を持つ人であれば、この換算を理解しているケースが多いです。しかし、実務ではこれを応用して数値変換を迅速かつ正確に行うスキルが求められます。特に気象データのリアルタイム解析や、工学分野での圧力計測では、単位の変換を誤ると大きな計算ミスや判断ミスにつながりかねません。

結論として、1hPa=100Paという単位換算は単なる知識ではなく、気象・工学・物理・化学など幅広い分野での基盤です。この関係を正確に理解し、即座に変換できるようになれば、圧力データの活用力は格段に向上します。

1000ヘクトパスカルは何パスカル

1000ヘクトパスカル(hPa)は、100,000パスカル(Pa)に換算されます。この計算は、先に説明した基本式「1hPa=100Pa」を基にして行われます。具体的には、1000×100Pa=100,000Paとなります。この単位換算は、気象データの読み解きや工学的な計測結果の解釈において非常に頻繁に登場します。

気象分野では、海面付近の大気圧はおおよそ1000hPa前後で変動します。例えば、高気圧の中心付近では1020hPaを超えることがあり、低気圧の中心では980hPa以下になることもあります。これをパスカル単位で表すと、102,000Paや98,000Paとなり、数値が大きくなって桁数が増えるため、直感的な理解がやや難しくなります。このため、気象情報では扱いやすい桁数のhPaが採用されています。

一方、工学分野において100,000Paという値は、それほど高い圧力ではありません。例えば、自動車のタイヤ空気圧はおよそ200〜300kPa(キロパスカル)であり、これはhPaに換算すると2000〜3000hPaになります。また、水深約10メートルの場所では水圧がほぼ100kPa(1000hPa)増加します。こうした例からも、1000hPa=100,000Paという関係は、自然現象と工学的現象の両方における基準的な目安として活用できることが分かります。

国際的な単位換算の基準を定める国際度量衡局(BIPM)や、気象庁、世界気象機関(WMO)も、この1000hPa前後の値を気圧の一般的な基準として提示しています。特にWMOは、標準気圧として1013.25hPa(=101,325Pa)を採用しており、これが航空機や気象観測機器のキャリブレーション基準として利用されています(出典:世界気象機関 WMO)。

1000hPa ≒ 100,000Pa は、大気圧を理解するための基準値。これを覚えておくと、日常の気象情報と物理的な圧力の数値を簡単に関連付けられます。

また、工業的な応用例として、真空技術や加圧実験などでは、この100,000Paを基準圧とした「ゲージ圧」や「絶対圧」の計測が行われます。ゲージ圧は大気圧を0とした相対的な圧力で、例えばタイヤ空気圧が200kPa(ゲージ圧)であれば、実際の絶対圧は大気圧(およそ100kPa)を加えた300kPaになります。この概念を理解するためにも、1000hPa=100,000Paという換算は欠かせません。

教育的な観点からも、この換算は中等教育の理科・物理の授業や、高等教育での流体力学、熱力学の基礎単位学習に必ず登場します。単位換算の感覚を早い段階で身につけておくことが、後の高度な学習や実務での精度向上につながります。

総じて、1000hPa=100,000Paという数値関係は、気象・工学・物理・化学といった幅広い分野において「圧力の目安」として機能します。この数値を起点に、他の圧力単位への換算や、大気や水中での圧力変化の理解を深めることが可能です。

1013ヘクトパスカルは何パスカル

1013ヘクトパスカル(hPa)は、101,300パスカル(Pa)に換算されます。これは気象学で「標準大気圧」として広く認識されており、国際標準ではより厳密に1013.25hPa=101,325Paと定義されています。この値は、海面上における平均的な大気圧を基準として定められ、さまざまな分野で基準値として利用されています。

この数値は、航空機の高度計や気象観測機器のキャリブレーションにも用いられます。例えば、航空機の高度計は、標準大気圧1013.25hPaを基準に計算されており、パイロットはこれを基準に高度を把握します。また、登山やハイキングで使用される携帯型の気圧計付き時計も、この値を元に高度を推定しています。

1013hPaは日常生活における天気予報でも頻繁に目にします。高気圧の場合はこの値よりも高くなり、低気圧では低くなります。たとえば、台風の中心気圧が950hPaであれば、標準大気圧との差は約63hPa(=6,300Pa)であり、この差が強風や大雨をもたらす要因のひとつとなります。気象庁や世界気象機関(WMO)は、この基準値を用いて気象現象の強さや傾向を比較・評価しています。

標準大気圧:1013.25hPa(101,325Pa)

この基準は国際的に統一され、気象・航空・科学計測のすべての分野で共通して利用されます。

この換算値を理解しておくことで、hPaとPa間の変換だけでなく、他の圧力単位との関連付けも容易になります。例えば、101,325Paはおよそ1.01325バール(bar)に相当します。バールは工業分野や欧州の一部で使われることがある単位で、1bar=100,000Paという定義を持っています。また、キロパスカル(kPa)に換算すると101.325kPaとなり、これも工学分野で一般的な表記方法です。

歴史的には、標準大気圧は「水銀柱760mm」に相当するとされてきました。これは気圧計の原型であるトリチェリの水銀気圧計に由来し、水銀の比重と高さから圧力を計算する方法です。この760mmHgという表記は、現在でも一部の科学実験や医療分野(血圧計測など)で使われています。760mmHgは1013.25hPaに等しいため、古い単位系からの変換を行う際にもこの知識は有用です。

また、1013hPaという基準は気象モデルの計算やシミュレーションにも組み込まれています。例えば、天気予報の数値予報モデルでは、海面気圧を1013hPaと仮定して初期条件を設定し、大気の流れや温度変化をシミュレーションします。こうした計算は、スーパーコンピュータを使って膨大なデータ処理を行い、将来の気象予測に役立てられています。

要するに、1013hPa=101,300Pa(厳密には101,325Pa)という数値は、単なる単位換算の一例ではなく、世界的に共有されている気圧の基準であり、気象・航空・科学分野のあらゆる場面で活用される重要な指標です。

ヘクトパスカルとメガパスカルの違いと使用例

- ヘクトパスカルとメガパスカル

- ヘクトパスカルとメガパスカルの具体的な使用例

- 10のべき乗倍を表す接頭語

- 気象や工学での単位の使い分け

ヘクトパスカルとメガパスカル

ヘクトパスカル(hPa)とメガパスカル(MPa)は、どちらも圧力を表す国際単位系(SI)の単位ですが、その倍率や用途には明確な違いがあります。1ヘクトパスカルは100パスカル(Pa)、1メガパスカルは1,000,000パスカル(Pa)です。つまり、1MPaは10,000hPaに相当します。この関係式は以下のように表せます。

1MPa = 1,000,000Pa = 10,000hPa

両者の違いは、主に「扱う圧力の規模」と「用途」にあります。hPaは主に気象分野で用いられ、天気予報や気象観測で地上や上空の気圧を示す単位として世界的に定着しています。一方、MPaは工学・産業分野で使われることが多く、特に建設、機械、流体力学、材料試験などで高い圧力や応力を測定する際に使用されます。

例えば、建築基準法におけるコンクリートの設計基準強度は、通常21〜36MPa程度で表されます。これはhPaに換算するとおよそ210,000〜360,000hPaに相当します。気象分野の気圧が1,000hPa前後であることを考えると、工学分野で扱うMPa単位の圧力がいかに大きいかがわかります。

また、自動車のタイヤの空気圧もMPaで表されることがあります。一般的な乗用車では0.2〜0.3MPa程度が推奨値とされますが、これはhPaに直すと2,000〜3,000hPaとなります。気象で使う気圧単位と比較すると、タイヤの内部圧力がかなり高いことが明らかです。

このように、単位の使い分けは「読みやすさ」と「用途の適合性」に基づいています。気象情報では3〜4桁の数値で表現できるhPaが便利で、工学分野ではより大きな圧力を少ない桁数で表せるMPaが適しています。この違いを理解することで、異なる分野間でのデータ比較や単位変換がスムーズに行えます。

さらに、国際的な規格や試験法でも両者は明確に使い分けられています。例えば、ISO(国際標準化機構)の圧力関連規格では、材料強度試験や水圧試験の結果はMPaで統一して記載されます。一方、世界気象機関(WMO)のガイドラインでは、地上気圧はhPaで表記することが推奨されています(出典:世界気象機関 WMO)。

実務上、この二つの単位を相互に変換できる知識は非常に重要です。特にエネルギー分野や気象災害の研究では、異なる分野のデータを比較・統合する必要があり、正確な換算が求められます。例えば、台風の中心気圧(hPa)とその影響を受ける構造物の耐圧性能(MPa)を同一の圧力単位に統一することで、安全性評価の精度が向上します。

結論として、hPaとMPaの違いは単なる数値の大小だけでなく、その単位が持つ利用目的や情報の伝達方法に深く関係しています。両者の換算式と用途を正しく理解することは、科学的・工学的な判断を下すうえで欠かせないスキルです。

ヘクトパスカルとメガパスカルの具体的な使用例

ヘクトパスカル(hPa)とメガパスカル(MPa)は、どちらも圧力の国際単位系(SI)の単位ですが、それぞれの倍率と用途が異なります。これらは主に扱う圧力の規模によって使い分けられます。

ヘクトパスカル(hPa)の使用例

ヘクトパスカルは、主に気象分野で気圧を表す単位として広く使われています。

これは、気象観測における気圧の数値が数百から数千パスカル単位で、そのままパスカルで表記すると桁数が多くなり煩雑になるためです。

具体的な使用例としては、以下のものが挙げられます。

- 天気予報や天気図: 低気圧や高気圧の中心気圧を示す際に「○○ヘクトパスカル」と表現されます。例えば、台風の勢力を表す際にも中心気圧がヘクトパスカルで示され、風の強さの目安となります。

- 航空分野: 航空機の高度計は気圧をもとに高度を算出しますが、その基準値は国際標準大気圧の1013.25hPaに設定されています。

- 教育現場: 理科や地学の授業で、台風や高気圧・低気圧の構造を学ぶ際に基本的な気圧単位として教えられています。

メガパスカル(MPa)の使用例

メガパスカルは、主に工学や産業分野で高圧を扱う際に使用されます。1MPaは1,000,000Pa(1万hPa)に相当し、hPaに比べてはるかに大きな圧力を表します。

具体的な使用例としては、以下のものが挙げられます。

- 建築・建設分野: コンクリートの設計基準強度や、建築物の耐圧性能を示す際にMPaが用いられます。

- 機械工学: 油圧システムの作動圧、圧力容器の設計、配管システムの耐圧試験などでMPaが標準的に採用されます。

- 車両関連: 自動車のタイヤの空気圧は0.2〜0.3MPa程度で示されることが一般的です。

- 高圧洗浄機: 高圧洗浄機の水圧を表す単位として「Mpa」が使用されます。

- 水道: 水道管の水圧は通常0.15MPa以上0.74MPa以内と定められています。

これらの単位は、それぞれの分野で扱う圧力の規模に合わせて、数値を読みやすく、実務上の利便性を高めるために使い分けられています。

10のべき乗倍を表す接頭語

国際単位系(SI)では、非常に大きな数値や非常に小さな数値を効率的かつ正確に表すために、10のべき乗倍を示す「接頭語」が定められています。これにより、桁数の多い数値をコンパクトに表記し、計算や比較を容易にすることができます。接頭語は国際度量衡総会(CGPM)によって正式に規定され、世界中で統一的に使用されています(出典:国際度量衡局 BIPM)。

例えば、ヘクト(h)は10²(=100倍)を意味し、パスカルに付けることでhPaとして利用されます。同様に、メガ(M)は10⁶(=1,000,000倍)を意味し、MPaとして工学分野でよく使われます。このように接頭語は、対象となる物理量のスケールに応じて柔軟に使い分けられます。

| 接頭語 | 記号 | 倍率(10のべき乗) | 例 |

|---|---|---|---|

| デシ | d | 10⁻¹ | 1dPa = 0.1Pa |

| センチ | c | 10⁻² | 1cPa = 0.01Pa |

| ミリ | m | 10⁻³ | 1mPa = 0.001Pa |

| ヘクト | h | 10² | 1hPa = 100Pa |

| キロ | k | 10³ | 1kPa = 1,000Pa |

| メガ | M | 10⁶ | 1MPa = 1,000,000Pa |

| ギガ | G | 10⁹ | 1GPa = 1,000,000,000Pa |

接頭語を理解することのメリットは単位換算の効率化にとどまりません。科学的なデータや技術仕様書を読む際、接頭語を正しく解釈できなければ桁違いの誤認識をしてしまう可能性があります。例えば、材料試験で得られた応力値が「250MPa」と記載されている場合、これを「250Pa」と読み間違えると、実際の値より100万分の1の低い圧力として誤解してしまう危険があります。

また、接頭語は圧力以外の物理量にも広く適用されます。長さでは1km=1,000m、質量では1mg=0.001gといったように、あらゆる単位に接頭語を付けて使用できます。この一貫性のおかげで、異なる分野の計測値を比較・変換する際にも混乱が少なくなります。

圧力単位における接頭語の活用例としては、次のようなケースがあります。

- 気象庁の気圧観測:hPa(10²Pa)

- 産業用コンプレッサーの吐出圧力:MPa(10⁶Pa)

- 極低圧の真空計測:mPa(10⁻³Pa)

このように、接頭語は単位系の中で数値のスケーリングを容易にし、分野横断的なコミュニケーションを支える役割を果たしています。正確な理解は、学術研究、産業活動、そして日常的な情報理解においても不可欠です。

気象や工学での単位の使い分け

圧力単位の選択は、計測対象の性質や分野の慣習によって異なります。特に「ヘクトパスカル」と「メガパスカル」は、それぞれ主に気象分野と工学分野で利用される代表的な単位です。この使い分けには、計測対象の圧力レベル、読みやすさ、計算のしやすさといった理由が背景にあります。

気象分野では、地上気圧や高層気圧などの観測値が数百から数千ヘクトパスカルの範囲に収まるため、hPaを使うと数値が3〜4桁程度に整い、視覚的に認識しやすくなります。例えば、日本の気象庁は公式発表や天気図においてhPaを標準単位としています。また、国際的にも世界気象機関(WMO)がhPaを推奨しており、グローバルな気象データ交換において統一性が保たれています。

一方、工学や産業分野では、取り扱う圧力が数百万パスカル(数MPa)規模に達することが多く、MPaを用いることで数値の桁を大幅に減らし、読みやすくしています。例えば、油圧システムの作動圧は通常10〜30MPa程度、自動車タイヤの空気圧は0.2〜0.3MPa程度とされます。MPaは高圧環境の記述に適しており、建設機械や圧力容器の設計、配管システムの耐圧試験などで標準的に採用されています(出典:日本産業規格 JIS)。

単位を選択する際には、計測の精度や表示の利便性も重要です。気象分野でMPaを使用すると数値が極端に小さくなり(例:1013hPa=0.1013MPa)、直感的な理解が難しくなります。同様に、工学分野でhPaを使用すると数値が非常に大きくなり(例:20MPa=200,000hPa)、設計や計算に不便です。そのため、分野ごとに適した単位を選ぶことが、情報の正確な伝達と実務効率の両方に直結します。

さらに、国際規格や産業規格に準拠することも重要です。ISO規格やJIS規格では、用途や試験条件に応じた単位の指定が明確に定められており、これに従うことで国際的な互換性と安全性を確保できます。単位の使い分けは単なる慣習ではなく、安全基準や品質保証の観点からも必須の要素です。

まとめると、気象分野では「見やすさと国際統一性」、工学分野では「高圧計測の効率性」が、それぞれの単位選択の最大の理由です。分野の特性を理解し、適切な単位を選ぶことは、正確な情報伝達と業務遂行に不可欠です。

まとめ:ヘクトパスカルとパスカルの違い

パスカル(Pa)とヘクトパスカル(hPa)の違いは、単位の倍率と使用される分野に根ざしています。パスカルは国際単位系(SI)で定められた圧力の基本単位であり、1Paは1平方メートルの面積に対して1ニュートンの力が加わるときの圧力を意味します。一方、ヘクトパスカルはパスカルに接頭語「ヘクト(10²)」を付与した単位で、1hPa=100Paとなります。この換算式は、気象分野の気圧計測や国際的なデータ交換で広く使われています。

気象庁や世界気象機関(WMO)は、気圧を示す際の単位としてhPaを推奨しており、これは表示の利便性や直感的な理解のしやすさに基づくものです。例えば、日本における平均的な海面気圧は1013hPaであり、これは0.1013MPaまたは101,300Paに換算できます(出典:気象庁公式サイト)。

また、数値的な関係も覚えておくと便利です。1hPa=100Pa、1000hPa=100,000Pa、1013hPa=101,300Paという基本換算を押さえておけば、気象データだけでなく工学的データとの比較や変換も容易になります。さらに、工学分野ではメガパスカル(MPa)が一般的に使用され、1MPa=10,000hPaという関係式が成り立ちます。この関係を理解すれば、台風の中心気圧や高層気象データと、構造物の耐圧性能や機械の作動圧を同一基準で評価できます。

両単位の使い分けは、単に表示の問題ではなく、安全性や効率性に直結します。気象分野では短時間で広範囲のデータを迅速に読み取る必要があるため、3〜4桁の数値で表せるhPaが有利です。一方、高圧環境を扱う工学分野では、数百万パスカルを短く表せるMPaが適しており、作業効率と設計精度の向上に寄与します。

総じて、パスカルとヘクトパスカルの違いを正しく理解し、必要に応じて他の単位(キロパスカル、メガパスカルなど)と相互換算できる能力は、気象学、工学、物理学、さらには日常生活の中でも有用です。単位は数値とセットで初めて意味を持つため、常に「数値+単位」の形で認識し、誤解や計算ミスを避けることが重要です。こうした知識を持つことで、天気予報や科学ニュース、技術資料などの理解が格段に深まります。

- パスカルは圧力の国際単位系での基本単位である

- ヘクトパスカルはパスカルの100倍の単位である

- 気象分野ではヘクトパスカルが一般的に使用される

- 工学分野ではメガパスカルが広く使われる

- 1ヘクトパスカルは100パスカルに換算される

- 1000ヘクトパスカルは100,000パスカルになる

- 1013ヘクトパスカルは標準大気圧に相当する

- 接頭語は数値の桁を調整するために用いられる

- ヘクトは10の2乗、メガは10の6乗を意味する

- 単位換算は公式や倍率を正確に覚える必要がある

- 用途によって適切な単位を選択することが重要である

- 数値と単位は常にセットで理解するべきである

- 国際的な基準ではパスカルが基礎単位とされる

- 天気図はヘクトパスカル単位で気圧を表示する

- 高圧環境ではメガパスカルがより適している