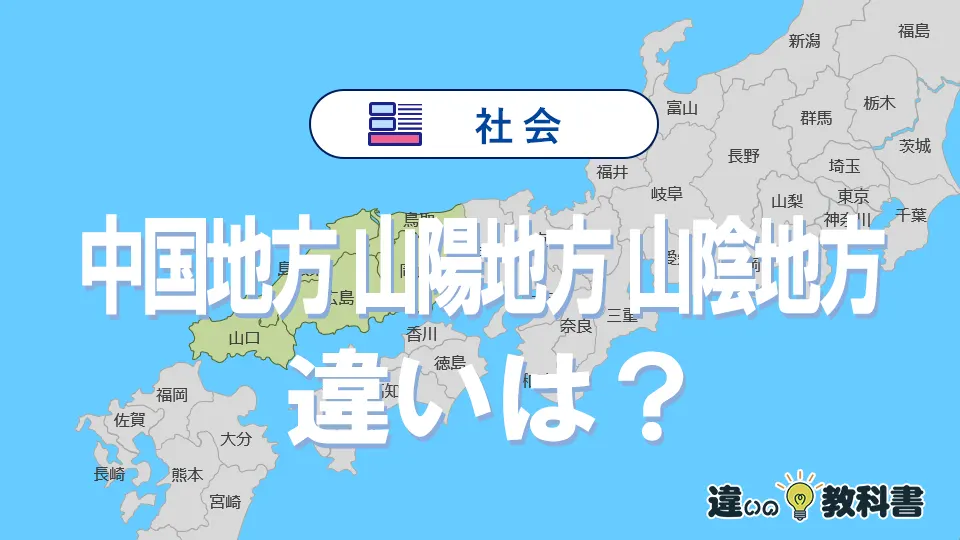

「中国地方」「山陰地方」「山陽地方」という言葉を耳にするたび、どこからどこまでを指しているのか、またその違いや区分、名称の由来、歴史、地域の特徴までを明確に説明できる人は案外少ないかもしれません。特に「中国地方」という名称は、隣国の「中国」とは無関係ながら、なぜ日本国内で使われているのかという疑問もあります。さらに、「山陰」「山陽」という区分も、地理的・歴史的に深い意味を含んでおり、ただ漠然と「北」「南」と理解しておくにはもったいない背景があります。ここでは、各地方の範囲から由来・歴史・特徴まで、詳細に掘り下げていきます。

- 「中国地方」がどこの地域を指すか、その範囲と意味

- 「山陰地方」「山陽地方」という区分の由来・歴史・特徴

- 山陰と山陽を分ける地理・気候・経済などの違い

- こうした区分がなぜ成立したのか、専門的に整理した背景

目次

中国地方ってどこの地域?

中国地方とは(鳥取・島根・岡山・広島・山口)5県で構成

「中国地方」とは、日本の本州西部、具体的には鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の5県を総称した地域名称です。

行政上・地理上ともにこの5県が「中国地方」として扱われています。

この範囲を整理すると、東は岡山県、北は鳥取県・島根県が日本海側に面し、南は瀬戸内海、そして西は山口県が海峡を隔てて九州に近接するという、海・山・平野とも多様な地形を抱えた地域です。

地理的には本州の最西部に位置し、「東西に長く・南北に幅があるが北は日本海、南は瀬戸内海」という特徴を持っています。

このように、中国地方という呼び名が示す範囲は明確に5県で構成されており、過去の行政制度・交通・文化の観点からも一つのまとまりを持っています。

- 中国地方は鳥取・島根・岡山・広島・山口の5県を指す地域である。

- 本州西部に位置し、日本海側・瀬戸内海側の両方に面し、多様な地形を含む。

- 行政上もこの5県をセットにして「中国地方」という呼称が用いられてきた。

中国地方の名前の由来

「中国地方」という名称は、しばしば「中国(中華人民共和国)」と誤解されがちですが、まったく別の由来を持っています。まず、奈良時代の律令制度のもとで日本全国が「五畿七道(ごきしちどう)」という地域区分に分けられていたことが出発点です。

当時、都(畿内)からの距離に応じて国々を「近国(きんごく)」「中国(ちゅうごく)」「遠国(おんごく)」に区別する考え方があり、現在の中国地方の大部分が「中国」に分類されたことから、「中国地方」という呼び名が定着したとされます。

言い換えれば、「都に近い」「遠く離れた」という距離の中間に位置する地域を「中国(中間国)」と呼んだわけです。さらに、この名称が明治時代以降、現在の5県を含んだ地域名称として定着しました。

このように、「中国地方」という名称には、歴史的・制度的な背景が深く根付いており、単に地理的な“西日本”の一部という以上の意味を持っています。

- 中国地方という名称は「中間の国」という意味から出たもので、隣国の中国とは関係ない。

- 奈良時代の「近国・中国・遠国」という区分が元になっている。

- その後、明治以降に現在の5県を包含する地域名称として制度化・定着してきた。

中国地方の歴史

中国地方の歴史を大まかに整理すると、次のような流れになります。

まず古代では、出雲・伯耆・備前・備中など、いわゆる令制国がこの地域に存在しており、都(畿内)からの出発点として交通・軍事・文化の通路として機能しました。特に、南北・東西に交通網が整備された瀬戸内海航路・日本海航路が重要な位置を占めていました。

中世から近世にかけて、瀬戸内海沿岸では海運・商業都市が発展し、日本海側でも港町や漁村、湊(みなと)が地域産業の拠点となっていきました。さらに明治以降の近代化・交通インフラ整備により、中国地方は本州西部の拠点地域としての役割を持つようになりました。

こうした長い時間軸を通じて、中国地方という地域名称は、地形・海・山・交通・歴史を包括する包括的な枠組みとして機能し、現在も行政・統計・文化の各方面で用いられています。

- 古代:令制国をベースに、交通・軍事・文化の通路として重要だった。

- 中世~近世:瀬戸内海・日本海の海運・港町を通じて商業・交流が活発化。

- 近代以降:インフラ整備・産業化が進み、「中国地方」という地域枠が現代の行政・統計でも活用されてきた。

山陰地方を詳しく

山陰地方とは中国山地の北側(鳥取・島根)2県で構成

「山陰地方」とは、一般的に中国地方の中でも特に中国山地(本州を東西に横断する山脈)の北側、日本海側に位置する鳥取県・島根県の2県を指す地域区分です。

この地域は、日本海に面しており冬季に雪・風の影響を受けやすく、また内陸側には山地が迫っているなど、地理的・自然的に山陰という名称が示す“山の陰側”という位置関係が明確になっています。産業・文化・観光の面でも、静かな海岸線と山地・盆地が織りなす風景が特徴です。

- 山陰地方とは鳥取県・島根県の2県を指すというのが一般的。

- 中国山地の北側、日本海側に位置する地域である。

- 山陰の名称が示すとおり「山の陰=北側・日が当たりにくい側」という地形・位置関係が成り立っている。

山陰地方の名前の由来

「山陰」という語は、単に地図上の北側を指すものではなく、古代の思想・制度に根差しています。古代中国の「陰陽(いんよう)思想」において、山の北側や川の南岸を「陰」、山の南側や川の北岸を「陽」と呼ぶ慣習がありました。

この思想を日本の地理にあてはめると、山地の北側にある地域は「山陰」、南側は「山陽」と呼ばれるようになりました。加えて、奈良・平安時代の律令制において「山陰道(さんいんどう)」という行政路線・地域名称があったことから、「山陰」という名称が地域呼称として定着していったとされています。

したがって、山陰という言葉にはただ「北側」という意味だけでなく、「日当たり」「風雪」「交通の難易」など自然・暮らし・歴史を含んだイメージが反映されているのです。

- 「山陰」の名称は陰陽思想に基づき「山の北側=陰」という意味を持つ。

- 律令時代の「山陰道」に由来する地域呼称である。

- 単なる地理的区分を超えて、自然・暮らし・歴史を含んだ呼び名である。

山陰地方の歴史

山陰地方の歴史をもう少し詳しく見ていきましょう。古代には、出雲・因幡・伯耆などの国々がこの地域にあり、神話・古代文化の舞台となったことでも知られています。特に出雲地方は 出雲大社 の所在地として神話伝承も多く残り、文化的にも深い意味を持ちます。

律令制時代には「山陰道」に属する国々として都からの行路・軍路・交通路としての意義を持っていました。中世から近世にかけては、日本海沿岸の湊町・漁村・港町としても機能し、海運・漁業・塩田などが地域産業として育まれました。

さらに近代以降、交通や産業のインフラ整備が進む中で、都市化や産業成長がやや遅れた一面もありますが、その分、自然環境・地域文化・観光資源という観点では豊かな地域性を維持しています。

- 古代:出雲・伯耆・因幡などの国が存在し、神話・文化の舞台となった。

- 律令時代:山陰道に属し、都と海・山を結ぶ交通路であった。

- 中世~近世:日本海沿岸で港町・漁村・海運が発達。

- 近代以降:産業化・交通発展が遅めだったが、自然・文化・観光資源の価値を維持。

山陰地方の特徴

山陰地方には、その自然・地理・暮らし・文化という点で他地域にはない特徴があります。まず、地理的には日本海側に位置し、冬季には日本海からの風・雪・曇天などの影響を強く受けます。このため、気候的には日本海側気候の典型として「冬は雪・風が強く、晴れの日が少ない」「夏は日本海からの風の影響を受ける」などの傾向があります。

また、自然景観としては山地・海・平野が入り混じる地域で、例えば鳥取県の 鳥取砂丘 や島根県の出雲平野、隠岐諸島など、ユニークな地形を持ちます。加えて、漁業・海運・伝統産業・神話文化・観光といった産業・文化面での強みもあります。

一方で、都市化・交通インフラ・産業集積という観点では、南側に比べるとやや遅れをとっている部分もあります。人口の減少・高齢化・過疎化という課題を抱えている地域もありますが、逆にそうした「ゆったりとした暮らし」「地域のつながり」「地域資源を活かした観光・産業振興」という可能性も高まっています。

- 日本海側気候で、冬の雪・風・曇天が多く、地理的に厳しい環境を持つ。

- 山地と海・平野が複雑に絡み、自然景観が豊富。

- 漁業・海運・伝統文化・観光が強み。

- 都市化・交通・産業基盤ではやや遅れがあり、人口課題なども抱えている。

山陽地方を詳しく

山陽地方とは中国山地の南側(岡山・広島・山口)3県で構成

「山陽地方」とは、一般的に中国地方の中でも特に中国山地の南側・瀬戸内海沿岸に位置する岡山県・広島県・山口県を指す地域区分です。

この地域は瀬戸内海に面しており、海・島・入り江・穏やかな海風という条件を備えているため、交通・物流・産業の観点からも恵まれた地理的ポジションを持っています。また、「山の南側=陽」という観点から、光・温暖・交通の面でも“陽”のイメージを伴っている点が特徴です。

- 山陽地方とは岡山県・広島県・山口県の3県を指すというのが一般的。

- 中国山地の南側、瀬戸内海沿岸という地理的条件を持つ地域である。

- 「陽=山の南側」「日当たり・明るさ」のイメージを伴った地名である。

山陽地方の名前の由来

「山陽」という名称も「山陰」と同様に、古代の陰陽思想および律令制度にその起源があります。まず、陰陽思想では「山の南=陽」「山の北=陰」「川の北=陽」「川の南=陰」という考え方がありました。

この考え方を日本の地理にあてはめると、山地の南側すなわち瀬戸内海沿岸に位置する地域が「山陽」、北側すなわち日本海側が「山陰」と呼ばれたのです。さらに、奈良・平安時代の行政区分「山陽道(さんようどう)」というルート名・地域区分があり、そこから「山陽地方」という呼称が定着したとされています。

こうした背景から、「山陽」という呼び名には単に方角の意味だけでなく、歴史・交通・地理・気候という複数の観点が含まれています。

- 「山陽」の名称は「山の南=陽」という陰陽思想に由来。

- 律令制期の「山陽道」に端を発する地域呼称である。

- 単なる南側という意味を超えて、明るさ・交通・産業というイメージも帯びている。

山陽地方の歴史

山陽地方の歴史を整理すると、次のような流れが見えてきます。古代には、備前・備中・備後・安芸・周防・長門などの国々が「山陽道」に属し、都(畿内)と西日本・九州方面とを結ぶ重要な回廊として機能していました。

中世から近世にかけて、瀬戸内海の海運・交易・港湾都市・城下町などが発展し、物流・文化交流の拠点となりました。近現代に入ると、鉄道・道路・港湾・橋梁・産業集積などが進み、都市化・交通インフラ・産業基盤が比較的早くから整備された地域となりました。

このように、山陽地方は「海と山」「明るさと交通」「産業と文化」という観点で、中国地方の中でも比較的早く発展した側面を持っています。

- 古代:山陽道に属し、都から西日本・九州への交通回廊だった。

- 中世~近世:瀬戸内海航路・港湾・商業・城下町が発展。

- 近現代:交通・産業インフラが早期に整備され、都市・産業の展開が進んだ。

山陽地方の特徴

山陽地方の特徴を整理すると、まず地理・自然の面では、瀬戸内海に面しており、入り江・島・温暖な海風という条件を備えています。加えて、山地と海の間に平野・盆地が点在し、交通・産業・居住にとって有利な環境が整っています。

気候的には、瀬戸内海式気候と呼ばれる条件下にあり、一般に冬は雪が少なく、晴天の日も比較的多い地域です。これにより暮らしやすさ・交通の安定性・産業条件という点でも優位性があります。さらに、交通・物流・製造業・港湾インフラといった経済基盤が山陰地域に比べて整備されており、人口・都市・産業の密度も比較的高い傾向があります。

一方で、だからといって問題がないわけではなく、地形の制約・環境との共生・都市集中に伴う地域格差・地方創生という課題も抱えています。ですが、中国地方の中で言えば、山陽地方は比較的「交通・産業・都市化」が進んだ地域と言えるでしょう。

- 瀬戸内海沿岸という地理的条件が交通・産業・暮らしに有利。

- 瀬戸内海式気候で、冬の雪や強風が少なく比較的安定した暮らしやすさを持つ。

- 物流・製造業・港湾インフラなどが比較的発展しており、都市化・産業化が進んでいる。

山陰地方と山陽地方の違い

地理的特徴の違い

山陰と山陽を地理的に比較すると、次のような違いがあります。まず地形として、山陰地方は日本海側に位置し、山地(中国山地)から海へと向かう傾斜がある地形です。これは山と海が近接しており、例えば急峻で入り江の少ない海岸線が多いという特徴があります。対して山陽地方は瀬戸内海側に位置し、海と平野・盆地が入り混じった比較的開けた地形で、海運・交通・物流にとって恵まれた環境をもっています。

交通・アクセスという観点でも、山陰側は山間部と海岸線の組み合わせで交通網の整備がやや困難な箇所もあります。これに対して山陽側は瀬戸内海の海運・橋梁・鉄道・高速道路といったインフラが比較的整っており、都市・産業へのアクセスも良好です。こうした地理・交通の違いが、文化・暮らし・産業の展開にも影響しています。

- 山陰:日本海側、山地から海へ向かう傾斜地形・海岸線が入り組んでいる。

- 山陽:瀬戸内海側、平野・盆地・海運交通に有利な地形。

- 交通インフラ・アクセス面でも、山陽の方が比較的整備が進んでいる傾向。

気候の違い

気候面でも、山陰と山陽には明確な違いがあります。山陰地方は日本海側気候の典型として、冬季に雪・風が強く、曇天が多くなる傾向があります。逆に山陽地方は瀬戸内海式気候に属し、冬は雪が少なく、晴天日数も比較的多い地域です。こうした気候の差は、暮らし方・産業・観光・交通など多様な面に影響を与えています。

さらに夏に着目すると、山陰側は日本海からの季節風・湿気の影響を受けやすい一方、山陽側は瀬戸内海の影響で比較的穏やかで、気候変動・台風の影響もやや異なる傾向があります。こういう背景が、例えば農業・漁業・観光における地域資源・特性の違いを生んでいます。

- 山陰:冬の雪・風・曇り日が多く、海岸線・山地の影響を受けやすい。

- 山陽:瀬戸内海に面し、冬の雪が少なく晴天が多め。気候の安定性が比較的高い。

- 気候差が産業・暮らし・観光資源に影響を与えている。

経済産業の違い

経済・産業の面でも、山陰・山陽には顕著な違いがあります。山陰地方では、漁業・水産資源・伝統産業・観光といった“風土を活かした”産業が比較的多く、人口・都市規模・産業規模ともにやや控えめな傾向があります。加えて、交通網・物流・都市集積という面では山陽地方に比べて苦戦してきた歴史があります。

これに対して山陽地方は、海運・製造業・物流・港湾・交通インフラという面で発展が進んでおり、都市・産業の集積が比較的早期から進んだ地域です。こうした差は、今日の地域振興・地方創生の観点からも注目されています。

- 山陰:漁業・水産・観光・伝統産業など自然・地域資源を活かした産業が強み。

- 山陽:港湾・製造・物流・交通インフラ・都市集積という産業基盤が比較的整っている。

- 産業構造・人口・都市化の度合いに違いがあり、地域振興の課題・可能性も異なる。

まとめ:中国地方・山陽地方・山陰地方の違いや特徴

ここまで整理してきたように、「中国地方」「山陰地方」「山陽地方」という名称は、ただ地図上の“西日本”という漠然とした枠に収まるものではなく、古代からの行政制度・地理・自然・交通・産業という複数の視点が絡んだ地域区分です。

具体的には

- 「中国地方」は鳥取・島根・岡山・広島・山口の5県を指し、地理的にも「都(畿内)からの中間にあたる地域」という歴史的な意味を持つ名称です。

- 「山陰地方」はその中国地方の中でも「中国山地の北側・日本海側」に位置する地域で、地形・気候・歴史的な背景から“陰=北・暗・風雪”というイメージを伴います。

- 「山陽地方」は中国山地の南側・瀬戸内海側に位置し、“陽=南・日当たり・穏やか”という地理的・気候的な特徴を持ちます。

これらの区分を理解することで、地理的な知識だけでなく、歴史・文化・気候・産業といった多角的な視点から地域を捉えることが可能になります。そして、観光・地域振興・ビジネスといった場面でも、それぞれの強み・課題を理解する基盤となるでしょう。

最後に、こうした地域区分を知っておくことで、例えば旅行先を選ぶとき「山陰だから冬は雪の可能性あり・山陽なら比較的穏やか」という気候的視点、また「山陰なら漁業・伝統文化・静かな旅を」「山陽なら港湾・産業・都市観光を」という切り口で考えることもできます。

以上、地域名称の由来から歴史、そして現代の特徴までを整理しました。地域を正しく理解することで、観光・ビジネス・地域振興など多様な視点で活用できる知識となるはずです。