熱帯低気圧と温帯低気圧の違いを調べている中学生や一般の方に向けて、熱帯低気圧や温帯低気圧について詳しく、その構造やエネルギー源の違いも丁寧に解説します。また、台風が温帯低気圧に変わる理由や、温帯低気圧前線による気象への影響も取り上げます。本記事では、温帯低気圧と熱帯低気圧の違いをわかりやすくをテーマに、基礎から台風との関連性まで幅広く整理し、理解を深めることができます。

- 熱帯低気圧と温帯低気圧の構造的な違いを理解する

- 台風との関係や発達プロセスを整理する

- 台風が温帯低気圧に変化する理由を明確にする

- 前線を伴う温帯低気圧の気象への影響を把握する

目次

熱帯低気圧と温帯低気圧の違いを基本から解説

- 熱帯低気圧とは?詳しく解説

- 温帯低気圧とは?詳しく解説

- 温帯低気圧と熱帯低気圧を中学生向けに説明

- 温帯低気圧と熱帯低気圧の違いをわかりやすく

- 温帯低気圧と前線と気象の関係

熱帯低気圧とは?詳しく解説

熱帯低気圧は、熱帯や亜熱帯の海上で発生する低気圧であり、そのエネルギー源は暖かい海面から供給される水蒸気の凝結熱(潜熱)です。海水温が26.5度以上の海域で特に発生しやすいとされており、熱帯の豊富な水蒸気を吸収しながら発達します。この仕組みにより、中心部では強い上昇気流が生じ、渦を巻きながら風速を高めていきます。

熱帯低気圧の特徴として、前線を伴わないという点があります。前線とは、性質の異なる空気の境界を指しますが、熱帯低気圧は暖かい空気の塊のみで形成されるため、寒気を伴う温帯低気圧とは異なる「暖気核(ウォームコア)」の構造を持っています。つまり、熱帯低気圧は中心部が周囲よりも暖かいという性質を持ちます。

発達の段階は以下のように分類されます。

| 区分 | 最大風速 | 特徴 |

|---|---|---|

| 熱帯低気圧(TD) | 17m/s未満 | 比較的弱い渦構造を持つ |

| 台風 | 17m/s以上 | 強風と豪雨を伴い、日本にも大きな影響 |

このように、台風は熱帯低気圧の一形態であり、一定の基準を超えて強まったものを指します。気象庁は、最大風速17.2m/s(約34ノット)以上を「台風」として分類しています(出典:気象庁 台風の基礎知識)。

ポイント:熱帯低気圧は暖気のみで構成される「暖気核」構造を持ち、前線を伴わない。

この仕組みを理解することで、なぜ熱帯低気圧が激しい雨や風をもたらすのか、そしてなぜ海水温の高い地域で発生しやすいのかが明確になります。さらに、地球温暖化による海水温の上昇は、将来的に熱帯低気圧や台風の発生頻度や勢力に影響を与える可能性があると専門家も指摘しています。

温帯低気圧とは?詳しく解説

温帯低気圧は、中緯度地域(おおよそ北緯30度~60度付近)で発生する低気圧であり、熱帯低気圧と大きく異なる性質を持っています。その発達の原動力は「暖かい空気と冷たい空気の温度差」であり、熱帯低気圧が海から供給される潜熱をエネルギー源とするのに対して、温帯低気圧は大気の水平温度差によって駆動されます。このため、温帯低気圧は「傾圧性低気圧」と呼ばれることもあります。

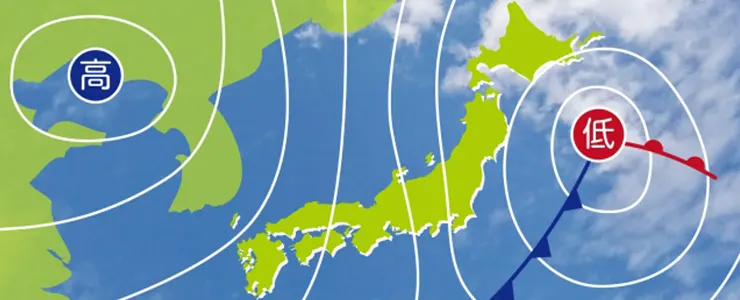

温帯低気圧は必ず前線を伴うのが特徴です。前線とは、性質の異なる空気(暖気と寒気)が接する境界のことを指し、天気図では線として描かれます。代表的なものに「温暖前線」と「寒冷前線」があり、温帯低気圧はこれらを伴って移動します。例えば、温暖前線の通過時には曇天や長雨が続き、寒冷前線の通過時には雷を伴う激しい雨や突風を引き起こすことがあります。

気象庁の解説によれば、温帯低気圧は「暖気と寒気の境界(前線帯)で発達する」ことが定義上の大きな特徴であり、日本の気候においても春や秋の季節変化に強く関わっています。

温帯低気圧の構造は以下のように整理できます。

| 項目 | 温帯低気圧の特徴 |

|---|---|

| エネルギー源 | 寒気と暖気の温度差(傾圧性) |

| 中心構造 | 冷たい空気を含むため「寒気核」になることが多い |

| 前線の有無 | 温暖前線・寒冷前線を伴う |

| 発生場所 | 中緯度地域(日本付近、北大西洋など) |

| 典型的な天気 | 曇り、長雨、雷雨、突風、急な天候の変化 |

また、温帯低気圧は「発達段階による寿命」があり、数日から1週間程度で発生から消滅までのサイクロンライフサイクルを辿ります。特に日本列島付近では、冬から春にかけて急速に発達し「爆弾低気圧」と呼ばれるほどの暴風雪をもたらすことがあります。これは24時間以内に中心気圧が24hPa以上低下する現象で、気象庁や報道機関も注意を呼びかけています。

補足:温帯低気圧は中緯度に多く発生し、季節の変わり目に天気が崩れる主因の一つとなる。

このように、温帯低気圧は日常の天候に直結する現象であり、日本の四季における雨や風の変化の多くは温帯低気圧の活動に関連しています。とりわけ春や秋は温度差が大きくなるため、低気圧の活動が活発化し、天候の急変をもたらします。気象学の観点からも、熱帯低気圧と温帯低気圧は発生要因・構造・影響範囲のすべてが異なるため、混同せずに理解することが重要です。

温帯低気圧と熱帯低気圧を中学生向けに説明

難しい気象学の専門用語をすべて理解する必要はありませんが、学習の入り口として「熱帯低気圧」と「温帯低気圧」の違いをシンプルに整理しておくと、天気のニュースや教科書の内容がとても理解しやすくなります。中学生の学習レベルに合わせて説明すると、次のようにイメージするとわかりやすいです。

まず熱帯低気圧は、主に赤道近くや熱帯の暖かい海の上で生まれます。海水温が26~27℃以上になると、水面から大量の水蒸気が蒸発します。その水蒸気が上空で凝結する際に「潜熱」と呼ばれる熱エネルギーを放出し、これが低気圧をどんどん発達させる燃料になります。つまり「海の蒸気エンジン」と言えるのが熱帯低気圧の仕組みです。そして熱帯低気圧は前線を伴わず、中心が特に暖かい「暖気核(あたたかい中心)」の構造を持ちます。

一方で温帯低気圧は、日本のような中緯度の地域で生まれます。こちらは海の蒸発よりも「冷たい空気と暖かい空気のぶつかり合い」が発達のもとになります。地球の大気は常に動いていて、北から南に冷たい空気が流れ込み、逆に南から北に暖かい空気が流れます。その境目である前線の部分に低気圧ができやすく、この境界で生じる大きな温度差がエネルギー源となります。そのため、温帯低気圧は必ず前線を伴い、天気図上でも前線とセットで描かれます。

例えるなら、熱帯低気圧は「蒸し暑い海のエネルギーを使って回る発電機」、温帯低気圧は「冷たい空気と暖かい空気が押し合って動き出す風車」のようなイメージです。この比喩で理解すると、両者がなぜ違う仕組みで発達するのかが直感的に掴みやすくなります。

学習のポイントを整理すると次の通りです。

- 熱帯低気圧:暖かい海と水蒸気がエネルギー源、前線なし

- 温帯低気圧:冷たい空気と暖かい空気の温度差がエネルギー源、前線あり

- 台風:熱帯低気圧が強まって風速17m/s以上になったもの(気象庁の定義)

気象庁の「子供向け気象情報」でも、熱帯低気圧と温帯低気圧の違いは「エネルギー源の違い」と「前線の有無」で整理されています(出典:気象庁 子ども向け気象情報)。

また実際の生活とのつながりで言えば、夏から秋にかけて日本に接近する台風は熱帯低気圧に分類されますが、春や秋の天気の崩れは多くが温帯低気圧によるものです。ニュースで「日本列島を低気圧が通過」「前線を伴った低気圧に注意」といった表現を耳にしたときは、それが温帯低気圧を指しているケースが多いのです。逆に「台風〇号」と名前がついているときは、熱帯低気圧が発達したものを意味します。

中学生の段階では「どこで発生するか」「何がエネルギー源か」「前線があるかないか」をしっかり区別できれば十分です。これらの基本を押さえておくことで、地理や理科の授業だけでなく、天気予報を見たときにも「今の天気はどの低気圧が関係しているのか」を理解できるようになります。

温帯低気圧と熱帯低気圧の違いをわかりやすく

ここでは、これまで解説してきた「熱帯低気圧」と「温帯低気圧」の違いを整理しながら、さらにわかりやすい比較として掘り下げていきます。低気圧は天気や災害に直結するため、構造的な相違点を理解しておくことは非常に大切です。

発生場所の違い

熱帯低気圧は主に赤道近くの海上、特に海水温が26~27℃以上の暖かい海域で発生します。日本の南方の太平洋やフィリピン沖などが典型的な発生源です。これに対して温帯低気圧は、中緯度の地域、つまり日本を含む温帯の広い海域や大陸で発生します。発生する緯度帯が大きな違いであり、季節的な特徴とも深く結びついています。

エネルギー源の違い

熱帯低気圧は「海水面から供給される水蒸気」が最大のエネルギー源です。水蒸気が上空で雲となるときに放出される潜熱によって、上昇気流が強まり、さらに雲が発達するという正のフィードバックが働きます。一方、温帯低気圧は「冷たい空気と暖かい空気の温度差」が主なエネルギー源です。寒気と暖気の境目にできる前線で上昇気流が発生し、低気圧が成長していきます。

構造の違い

熱帯低気圧は「暖気核(暖かい空気だけでできた中心)」を持ち、前線を伴わないのが特徴です。これに対して温帯低気圧は「寒気と暖気の境界線=前線」を伴い、天気図上でも温暖前線や寒冷前線とセットで描かれます。天気予報で「低気圧と前線の影響で雨」と言われたら、それは温帯低気圧の典型例といえます。

天気への影響の違い

熱帯低気圧(台風を含む)は、比較的狭い範囲に非常に強い風や大雨をもたらす傾向があります。例えば台風の暴風域は数百km程度に限定されますが、その中では猛烈な雨風が発生します。温帯低気圧は逆に、広い範囲にわたって天気を崩すのが特徴です。雨雲の広がりは数千kmに及ぶこともあり、特に春や秋の日本列島は温帯低気圧の通過によって全国的に雨や強風に見舞われることがあります。

季節的な違い

熱帯低気圧は夏から秋にかけて多く発生し、日本に接近すると台風災害につながります。温帯低気圧は春と秋に活発で、冬には雪を降らせる要因にもなります。たとえば日本海側の大雪は、シベリアからの寒気と日本海の暖かい空気の対比によって温帯低気圧が発達することと関係しています。

まとめとしての比較表

| 項目 | 熱帯低気圧 | 温帯低気圧 |

|---|---|---|

| 発生場所 | 熱帯・亜熱帯の海上 | 中緯度の海域や大陸 |

| エネルギー源 | 水蒸気(潜熱) | 寒気と暖気の温度差 |

| 構造 | 暖気核、前線なし | 寒気と暖気の境界、前線あり |

| 天気の特徴 | 狭い範囲に強風・豪雨 | 広範囲に雨や強風 |

| 季節 | 夏~秋に多い(台風) | 春・秋に多い、冬に雪をもたらす |

このように、両者の違いを整理すると「暖かい海か温度差か」「前線があるかないか」が最も大きな違いであると理解できます。気象庁の解説でも、台風を含む熱帯低気圧は前線を持たない「暖気核」、温帯低気圧は「前線を伴う低気圧」と明確に区別されています(出典:気象庁 気象データ公開ページ)。

温帯低気圧と前線と気象の関係

温帯低気圧を理解する上で欠かせない要素が「前線」です。前線とは、性質の異なる空気の塊(気団)が接する境界のことで、天気図では線として表されます。温帯低気圧の発達や天気の変化は、この前線活動と密接に関わっています。ここでは、温帯低気圧と前線がどのように結びつき、どのように私たちの天気に影響するのかを詳しく見ていきます。

前線の種類と役割

温帯低気圧に伴う前線には大きく分けて「温暖前線」と「寒冷前線」があります。温暖前線は、南からの暖かい空気が北からの冷たい空気の上にゆっくりと乗り上げることで形成されます。このとき、広範囲にわたって層状の雲が広がり、長時間にわたる雨を降らせる特徴があります。一方、寒冷前線は、北からの冷たい空気が南からの暖かい空気の下にもぐりこむようにして進む境界です。寒冷前線の通過時には積乱雲が発達し、短時間で激しい雨や雷雨、突風などをもたらします。

前線と温帯低気圧の発達

温帯低気圧の中心付近には、温暖前線と寒冷前線がセットで存在することが多く、その構造は「前線システム」と呼ばれます。気象学では、これが低気圧を維持し、発達させるメカニズムとされています。例えば、北半球の中緯度では偏西風が卓越しており、寒気と暖気が絶えず衝突するため、温帯低気圧が頻繁に形成されるのです。ヨーロッパから日本にかけての帯状の地域は「温帯低気圧の通り道」として知られています。

日本の天候への影響

日本では春や秋に温帯低気圧が活発化しやすく、全国的な雨や強風の原因になります。特に春の温帯低気圧は「春の嵐」と呼ばれ、強風と大雨を伴って通過します。秋は「秋雨前線」と呼ばれる停滞前線と結びつくことで、長期間にわたって雨を降らせることもあります。また、冬の日本海側の大雪も、温帯低気圧と前線活動が大きく関与しています。シベリアからの冷たい季節風が日本海で水蒸気を吸い上げ、それが温帯低気圧の活動と組み合わさって豪雪を引き起こすのです。

台風から温帯低気圧への移行と前線

台風(熱帯低気圧)が日本付近で温帯低気圧に変わると、その構造に前線が形成される場合があります。このとき、台風の時のような猛烈な風は弱まることがありますが、前線活動によって雨雲の範囲が広がり、逆に被害が拡大するケースもあります。例えば、台風が温帯低気圧化した後に日本列島全体に広がる大雨は、前線が強く働いた結果です。これは「温低化」と呼ばれる現象であり、災害リスクの観点からも注視されています。

まとめ

温帯低気圧と前線は切っても切れない関係にあり、その相互作用が日本の天候を大きく左右します。前線の種類や位置を把握することで、雨の降り方や風の強さをある程度予測できるのです。気象庁の公式解説でも、温帯低気圧は「前線を伴う低気圧」として明確に定義されており(出典:気象庁 こども向け気象解説)、その理解は防災の観点からも非常に重要です。

熱帯低気圧と温帯低気圧の違いを台風との関連で理解する

- 温帯低気圧と台風の違いを整理

- 台風が温帯低気圧に変わる理由

- 季節ごとに見られる温帯低気圧の特徴

- 日本の天気に影響する熱帯低気圧の動き

- まとめ:熱帯低気圧と温帯低気圧の違いを確認

温帯低気圧と台風の違いを整理

台風と温帯低気圧はどちらも「低気圧」というカテゴリーに含まれますが、その成り立ちや構造は根本的に異なります。台風は熱帯低気圧の一種であり、気象庁の定義では最大風速が17.2m/s以上に達したものを指します(出典:気象庁 台風の定義)。一方、温帯低気圧は最大風速では分類されず、構造的な特徴、つまり「前線を伴うかどうか」が大きな分岐点となります。

台風は熱帯や亜熱帯の海域で生まれ、海面からの水蒸気による潜熱をエネルギーとして成長します。構造的には「暖気核型(warm core)」と呼ばれ、中心部が周囲よりも暖かい状態を保ち続けます。これに対して温帯低気圧は、冷たい空気と暖かい空気の温度差をエネルギー源として発達し、内部構造は「寒気核型(cold core)」または「混合型」となります。中心に冷たい空気が入り込み、暖気と寒気の境界である前線を形成する点が大きな特徴です。

もうひとつの違いは影響範囲です。台風は非常に強い風と雨を比較的狭い範囲に集中してもたらす傾向がありますが、温帯低気圧は広範囲に雲と雨を広げることが多く、被害の形も異なります。台風は「点的な破壊力」、温帯低気圧は「面的な影響」と表現することができます。日本においては、夏から秋にかけて台風の影響を強く受け、春や秋には温帯低気圧が天候を大きく変える主役となります。

このように、台風と温帯低気圧は発生地域、エネルギー源、構造、影響範囲といった複数の要素で異なっており、単に「強さ」だけでは比較できません。台風は熱帯低気圧の発達段階のひとつであり、温帯低気圧は全く別の発達メカニズムを持つ存在なのです。

台風が温帯低気圧に変わる理由

台風は日本付近に接近すると、そのまま勢力を弱めながら消滅する場合もありますが、多くは温帯低気圧へと変化します。この現象は「温帯低気圧化」または「温低化」と呼ばれます。温低化は台風が熱帯から中緯度地域へ移動する過程で起こるもので、その要因は大きく3つに分けられます。

第一に、台風のエネルギー源である暖かい海水の供給が弱まることです。台風は海面水温が26.5℃以上の海域で発達する傾向がありますが、日本付近の秋から冬にかけての海水温はそれより低くなるため、熱帯低気圧としての発達が難しくなります。これにより、潜熱をエネルギーとする熱帯低気圧型の構造を維持できなくなります。

第二に、中緯度の大気構造の影響です。中緯度には偏西風が吹き、寒気と暖気の境界が形成されています。台風がその領域に入ると、中心に冷たい空気が流れ込み、従来の暖気核構造から冷気を含む構造へ変わっていきます。このとき、暖かい空気と冷たい空気がぶつかる前線が形成され、温帯低気圧としての性質を持ち始めます。

第三に、力学的な変化です。台風は渦のエネルギー源が主に潜熱であるのに対し、温帯低気圧は大気中の温度差(傾圧性)によるエネルギーで発達します。この仕組みの違いにより、台風が温帯低気圧に変わると「エネルギー源が切り替わる」ことになります。つまり、海からの水蒸気供給が弱まっても、寒気と暖気の対流によって再び発達する可能性があるのです。

気象庁の説明によると、台風が温帯低気圧に変わったからといって安全になったとは限りません。むしろ、温帯低気圧は風や雨の影響が広範囲に及ぶことがあり、台風時とは異なる種類の災害を引き起こす場合があります(出典:気象庁 台風について)。そのため、台風が温帯低気圧になった後も、気象情報に注意を払うことが重要です。

季節ごとに見られる温帯低気圧の特徴

温帯低気圧は一年を通して発生しますが、その特徴や影響は季節によって大きく異なります。特に日本の気候に直結するため、季節ごとの傾向を把握しておくことは防災や日常生活において重要です。

春の温帯低気圧

春は冬の冷たい空気がまだ日本列島付近に残っている一方で、南からは暖かい空気が流れ込んできます。この強い温度差によって温帯低気圧は急速に発達しやすく、時には「爆弾低気圧」と呼ばれるほどの猛烈な勢力に成長することがあります。爆弾低気圧は24時間で中心気圧が24hPa以上下がる急発達を指し、台風並みの暴風をもたらす場合もあります。

夏の温帯低気圧

夏は基本的に熱帯低気圧や台風が主役となりますが、温帯低気圧も発生します。ただし、夏季は南北の気温差が小さくなるため、急速に発達することは少なく、比較的弱い低気圧が多いのが特徴です。とはいえ、梅雨の末期には温帯低気圧が停滞して長雨をもたらすことがあり、土砂災害や河川の氾濫などのリスクも高まります。

秋の温帯低気圧

秋は再び寒気と暖気の温度差が大きくなり、温帯低気圧が勢力を強めやすい季節です。また、この時期は台風が日本付近に接近しやすく、そのまま温帯低気圧に変わるケースが多く見られます。台風が温帯低気圧に変化すると、暴風域の構造が崩れる一方で、雨雲の範囲が広がり、広域的な豪雨災害につながる可能性があります。

冬の温帯低気圧

冬はシベリア高気圧からの冷たい季節風と、日本海を渡る際に湿った空気が混じり合うことで、日本海側で雪をもたらす温帯低気圧が発生します。特に日本海を通過する低気圧は大雪の原因となり、日本の冬の気候を支配する重要な要素です。太平洋側では低気圧の通過に伴い「南岸低気圧」が発生し、関東平野に大雪をもたらすこともあります。

このように、温帯低気圧は季節によって発達の度合いやもたらす気象現象が異なります。春や秋は暴風雨、夏は長雨、冬は大雪といったように、それぞれの季節で異なる形で生活に影響を与えるため、年間を通じて注意が必要です。

日本の天気に影響する熱帯低気圧の動き

日本の気候は、熱帯低気圧や台風の動きに大きな影響を受けています。熱帯低気圧は太平洋の熱帯域で発生し、西北西へ進む性質があります。そのうちの一部が偏西風に乗って進路を変え、日本列島に接近あるいは上陸することで、豪雨や暴風などの被害をもたらします。

熱帯低気圧は一般的に「台風」として認識されますが、気象庁の定義によると中心付近の最大風速が17.2m/s以上に達した熱帯低気圧が台風と呼ばれます。それ以下の規模であっても強い雨を伴うことがあるため、熱帯低気圧全般を軽視することはできません。日本付近に接近する熱帯低気圧は、特に夏から秋にかけて多く、観測統計によると年間に20〜30個ほどの台風が発生し、そのうち平均で2〜3個が日本に上陸します(出典:気象庁 台風の統計資料)。

熱帯低気圧の進路は、太平洋高気圧や偏西風の位置に左右されます。夏の盛りには太平洋高気圧が日本付近を覆っているため、多くの台風は中国大陸や沖縄付近を通過します。しかし、秋になると太平洋高気圧が南東に後退し、偏西風の影響を強く受けて日本本土に接近する台風が増えます。その結果、秋台風と呼ばれる事例が多く発生し、特に農作物への被害や大雨による洪水などのリスクが高まります。

また、熱帯低気圧が日本付近で温帯低気圧に変化する場合、雨や風の影響が広範囲に及びやすくなります。熱帯低気圧時は強風域が比較的限られていますが、温帯低気圧に変わると前線を伴うため、東西に長い雨雲が広がり、広域的な大雨を引き起こす可能性があります。そのため、台風が「温帯低気圧に変わった」というニュースを耳にしても、安心して油断するのではなく、むしろ影響範囲が広がる可能性があると理解しておく必要があります。

さらに近年では、地球温暖化の影響により海面水温が高くなることで、台風や熱帯低気圧の発生数や強度にも変化が生じると指摘されています。特に、日本近海の海面水温が高い年には、台風が勢力を維持したまま日本に接近する傾向があり、大規模災害に結びつくリスクが増しています。

このように、日本の天気に与える熱帯低気圧の影響は非常に大きく、その動向を把握することは日常生活や防災対策において欠かせません。台風の進路予報や温帯低気圧化の情報をこまめに確認し、状況に応じた備えを行うことが求められます。

まとめ:熱帯低気圧と温帯低気圧の違いを確認

ここまで熱帯低気圧と温帯低気圧について、それぞれの特徴や台風との関係を詳しく見てきました。最後に、両者の違いを整理しながら全体像を確認してみましょう。比較の視点を明確にすると、学習や理解の助けになります。

まず、発生環境の違いです。熱帯低気圧は熱帯・亜熱帯の海域で、海面水温26.5℃以上の暖かい海がエネルギー源となります。一方、温帯低気圧は中緯度の温度差が大きい地域で発生し、冷たい空気と暖かい空気の衝突(傾圧性)がエネルギー源です。このため、熱帯低気圧は「潜熱」、温帯低気圧は「温度差」という全く異なる仕組みで発達します。

次に、構造的な違いです。熱帯低気圧は前線を伴わず、中心には暖かい空気だけが存在する「暖気核」構造を持っています。これに対し、温帯低気圧は寒冷前線や温暖前線を伴い、中心に冷たい空気が流れ込む「寒気核」へと変化していきます。この前線の有無が、両者を見分ける最も大きなポイントのひとつです。

さらに、台風との関係にも整理が必要です。台風は「強く発達した熱帯低気圧」であり、気象庁では中心付近の最大風速が17.2m/s以上のものを台風と呼びます。つまり、台風は熱帯低気圧の一形態です。一方、温帯低気圧は構造による分類であり、台風が移動しながら冷たい空気を取り込み、前線を伴う構造に変化すると温帯低気圧になります。この現象を「温低化」と呼び、勢力が必ず弱まるわけではなく、むしろ再発達して広範囲に影響を及ぼす場合もあります。

また、季節的な特徴としては、熱帯低気圧は夏から秋にかけて発生しやすく、日本への接近・上陸もこの時期に集中します。一方で温帯低気圧は春や秋の季節の変わり目に多く発生し、急激な天気の崩れや大雨、強風をもたらすことがあります。この点でも、両者は日本の天候に異なるリスクを与えていることがわかります。

以下に両者の違いを整理した比較表を示します。

| 分類 | 熱帯低気圧 | 温帯低気圧 |

|---|---|---|

| 発生場所 | 熱帯・亜熱帯の海上 | 中緯度(日本付近など) |

| エネルギー源 | 海面からの水蒸気による潜熱 | 寒気と暖気の温度差(傾圧性) |

| 構造 | 暖気核、前線なし | 寒気核、前線を伴う |

| 季節 | 夏〜秋 | 春・秋の季節の変わり目 |

| 代表例 | 台風 | 日本の春の低気圧、秋雨前線の低気圧 |

このように、熱帯低気圧と温帯低気圧は発生環境・構造・エネルギー源の点で大きく異なり、それぞれが日本の天候に異なる影響を与えています。学習においては「熱帯低気圧=水蒸気と潜熱、前線なし」「温帯低気圧=温度差と前線あり」と覚えておくと整理がしやすいでしょう。そして、台風が温帯低気圧に変わることも多いことから、災害リスクを考える上でも両者の違いを理解しておくことは非常に重要です。

- 熱帯低気圧は暖かい海からの水蒸気で発達する

- 温帯低気圧は冷たい空気と暖かい空気のぶつかりによって構成される

- 台風とは発達した熱帯低気圧、温帯低気圧は構造的分類である

- 台風の温低化には中緯度の冷たい空気の侵入が関与する

- 温帯低気圧には前線があり広範囲で風雨の影響が出ることがある

- 温帯低気圧は季節の変わり目に発達しやすい傾向がある

- 台風が温帯低気圧になると被害範囲が広がる可能性がある

- 構造の違いが最重要ポイントであり、勢力の強さと同義ではない

- 熱帯低気圧と温帯低気圧の比較表を活用して整理するのが有効

- 天気図で前線を確認することで低気圧の種類が判断しやすくなる

- 温帯低気圧は前線+温度差で成長し、天候を大きく変える

- 熱帯低気圧は水蒸気による潜熱エネルギーが発達の鍵となる

- 台風=熱帯低気圧の一段階、温帯低気圧は別の発達メカニズム

- 温帯低気圧の予測にも注意が必要で、日本の天気への影響大