紛らわしい標記の「QHDとWQHD」で違いに惑わされていませんか?本記事ではまず、WQHDとQHDは同じ解像度という前提を明確にし、そのうえで実際の製品選定で役立つ技術背景や注意点を、数式や具体例を交えて丁寧に整理します。さらに、WQHDの特徴、実務やエンタメで得られるメリット、理解しておきたいデメリット、用途別のおすすめ基準、そして失敗しないWQHDモニターの選び方まで、一連の疑問に体系的に答えます。情報は公開データや公式サイトの記述に基づいて客観的に整理し、初学者でも読み進めやすいよう解説しています。

- QHDとWQHDの表記差と本質的な違いの有無

- WQHDの利点と留意点、向いている用途

- 最適なサイズやリフレッシュレートの選び方

- 価格帯と必要スペックの目安、購入判断の軸

目次

QHDとWQHDの違いをわかりやすく

- QHDとWQHDの違いは?

- 結論:WQHDとQHDは同じ解像度

- 解像度の基礎知識

- WQHDの特徴

- メリット

- デメリット

QHDとWQHDの違いは?

まず確認しておきたいのは、QHDとWQHDという表記の成り立ちです。QHDはQuad High Definitionの略で、HD(1280×720)の縦横をそれぞれ2倍にした2560×1440ピクセルを意味します。対してWQHDはWide Quad High Definitionの略で、同じく2560×1440を指しつつ、16:9の横長ディスプレイである点を強調するためにW(Wide)が付与された表現として普及しました。実務上はどちらの表記であっても、数値が2560×1440であれば表示される情報量や画質は同等です。

混乱が生じやすい理由は、市場の説明文や一部の資料でQHDという言葉が2560×1600(16:10)を指す場合があるからです。これは本来、WQXGA(Wide Quad Extended Graphics Array)に分類される解像度であり、縦の画素数が1600のため、縦の情報量が約11%増える一方で、アスペクト比が16:10となり、映像やゲームなど16:9前提のコンテンツでは上下に黒帯(レターボックス)が生じやすくなります。

ポイント購入時に「QHD」とだけ書かれている製品は、必ず実数で2560×1440か2560×1600かを確認すると、想定外の比率ミスマッチを防ぎやすくなります。

注意点2560×1600は16:10であり、一般にWQXGAとして整理されます。2560×1440は16:9で、QHD/WQHDの標準的な使い方に合致します。基準の一例として、1440p(垂直1440ピクセル)の代表解像度は2560×1440とされています。(参照:Wikipedia 1440p)

QHDとWQHDのどちらの表記が正しいかという問いに対しては、「どちらも正しいが文脈が異なる」という答えになります。QHDはHDの4倍(Quad)であることを示し、WQHDは16:9のワイド画面であることを強調した呼称です。言い換えると、QHD=WQHD=2560×1440という理解が基本で、購入判断の基準は表記そのものではなく数値の解像度だと捉えておくと、スペック表の読み間違いが大幅に減ります。

用語解説

アスペクト比(縦横比):画面の横幅と縦幅の比

16:9は横が縦の約1.78倍、16:10は約1.6倍。コンテンツ側の比率とモニターの比率が一致しない場合、黒帯やはみ出し、余白が発生します。

ここで、QHD(またはWQHD)と近い言葉の違いも整理しておきます。1440pは垂直方向の画素数を短縮表記したもので、一般に2560×1440のことを指します。3Kという売り文句は幅がおおむね3000ピクセル前後の解像度を指す俗称で、QHD+(WQHD+)として2880×1620や3200×1800が用いられることがあります。これらはQHDをベースに上下左右を1.125倍や1.25倍に拡張した中間解像度で、ノートPCや一部のモバイル向けで採用例が見られます(例示的な用法)。用語が似通うため、解像度は必ず「横×縦」の実数で比較することが、誤認防止の最短ルートです。

| 呼称 | 代表的な解像度 | アスペクト比 | 備考 |

|---|---|---|---|

| QHD / WQHD | 2560×1440 | 16:9 | HDの縦横2倍。通称1440p |

| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 縦が+160。作業領域重視に採用例 |

| QHD+ / WQHD+ | 2880×1620 / 3200×1800 | 16:9 | ノートPC等の中間解像度に採用例 |

| 4K(UHD) | 3840×2160 | 16:9 | QHDの約2.25倍の画素数 |

製品ページでは、スペック欄に「最大解像度」「推奨解像度」「アスペクト比」「水平周波数/垂直周波数」「入力端子(HDMIの世代やDisplayPortのバージョン)」などが併記されています。2560×1440の表記に加え、16:9であること、入力が規定のリフレッシュレートをサポートすることを合わせて確認すると、安全性が高まります。VESA規格に基づくDisplayPortやHDMIの対応バージョンは、解像度とリフレッシュレートの上限に関係するため、購入前にメーカーの仕様表での確認が推奨されます(例:HDMI 2.0はWQHD 144Hzの対応可否に関与、DP 1.4はWQHD高リフレッシュで広く用いられます)。

結論:WQHDとQHDは同じ解像度

整理すると、WQHDとQHDはどちらも2560×1440を指す言い換えに過ぎません。HD(1280×720)を基準にすると、横方向は1280→2560、縦方向は720→1440で、縦横それぞれ2倍、画素数は4倍になります。総画素数は 2560×1440=3,686,400(約368万)で、FHD(1920×1080=2,073,600)と比較すると約1.78倍です。この差は、文字のエッジが滑らかに見えることや、写真の微細な陰影が崩れにくいこと、複数ウィンドウの並列表示で情報量が増えることとして、実用面で体感につながります。

解像度の評価では、ドット密度(dpi または ppi)が重要です。たとえば、同じ27インチのパネルでも、FHDとWQHDでは1インチあたりに詰まる画素数が異なります。27インチの代表的な表示領域(対角27インチ、16:9、可視域約596×335mm)をもとに概算すると、FHDは約82ppi、WQHDは約109ppiとなり、WQHDのほうが文字や線の「ギザギザ」を感じにくくなります。OS側のスケーリング設定(表示倍率)を適切に調整することで、可読性と情報量のバランスを取りやすくなるのもWQHDの利点です。

用語解説

ppi(pixel per inch):1インチあたりの画素数

数値が大きいほど同じサイズでも情報が細かく表示されます。OSのスケーリングはUIの見た目サイズを拡大・縮小する機能で、高ppi環境でも可読性を保つ目的で活用されます。

WQHDの運用面では、リフレッシュレート(Hz)と入力インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C alt-mode など)の対応関係も重要です。たとえば、WQHD解像度で144Hz以上の高フレーム表示を狙うなら、DisplayPort 1.4やHDMI 2.1のような帯域の広いインターフェースが推奨されます。

参考情報可変リフレッシュレート(VRR)技術であるG-SYNCやFreeSyncは、フレームタイミングのズレによる「ティアリング(画面の裂け)」や「スタッター(引っかかり)」の軽減に寄与します。(参照:NVIDIA G-SYNC) (参照:AMD FreeSync)

| 指標 | WQHDでの一般的な傾向 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 表示密度 | 27インチで約109ppi(FHDより高精細) | スケーリング設定の有無・倍率 |

| リフレッシュレート | 60〜240Hzまでラインアップが広い | DP/HDMIの規格と帯域、VRR対応 |

| アスペクト比 | 16:9が主流(WQHD)。16:10はWQXGA | コンテンツ比率と表示の相性 |

| GPU負荷 | 4Kより軽く高fpsを狙いやすい | ゲーム設定・目標fps・GPUクラス |

ここまでの要点:

- QHD=WQHD=2560×1440が基本。Wはワイド強調

- 2560×1600はWQXGA(16:10)。QHDと混同しない

- 購入時は表記より実数解像度と比率を確認

- 高リフレッシュ運用は入出力規格の帯域に注意

以上を踏まえると、「QHDとWQHDのどちらを買うべきか」という問いは、ラベル選びではなく、2560×1440の解像度をどのサイズ・パネル・リフレッシュレートで使うかという設計の問題に置き換わります。

解像度の基礎知識

ディスプレイ選びで迷いを減らすためには、解像度の仕組みと関連指標を体系的に理解しておくことが有効です。解像度とは画面を構成する画素(ピクセル)の総数で、一般に「横×縦」で表します。たとえばWQHDは2560×1440で、横方向に2560個、縦方向に1440個の画素が並びます。画素が多いほど、同じサイズの画面により多くの情報を表示でき、斜め線や小さな文字の輪郭が滑らかに見える傾向があります。ただし、解像度だけでは体感のすべてを説明できません。画面の物理サイズと組み合わせた表示密度、すなわちppi(pixel per inch:1インチあたりの画素数)が読みやすさや精細感に大きく影響するためです。たとえば24インチFHDは約92ppi、27インチWQHDは約109ppi、27インチ4Kは約163ppi程度と見積もられ、同じ「27インチ」でも表示の細かさが大きく異なります。

さらに、アスペクト比(縦横比)も使い勝手を左右します。16:9は動画やゲームなどの一般的なエンタメコンテンツに最適化された比率で、WQHDもこのカテゴリに属します。一方、16:10(例:2560×1600)は縦方向の情報量が増えるため、文書作成やプログラミング、スプレッドシートなどで一画面に収まる行数が増えやすいという利点があります。ただし、16:9前提の映像では上下に黒帯が生じやすくなるため、用途に応じた選択が必要です。加えて、リフレッシュレート(Hz:1秒間の書き換え回数)は残像感やヌルヌル感に関係し、応答速度(ms:色の切り替えに要する時間)は動きのキレやぼやけの少なさに関係します。色再現では色域(sRGB、DCI-P3、Adobe RGB など)やΔE(色差)、コントラスト比、ピーク輝度、ガンマ、HDRの対応規格(HDR10、DisplayHDR 400/600/1000 など)が品質の目安になります。

OS側のスケーリング(表示倍率)も実務では不可欠です。たとえば27インチ4Kを100%等倍で使うと文字が非常に小さくなるため、150%前後に拡大して可読性を確保する運用が一般的です。WQHDでは、27〜32インチの帯域で100%のままでも読みやすさと情報量のバランスが取りやすいという評価が広く見られます。入出力インターフェースの規格も、解像度とリフレッシュレートの上限を決定します。代表的にはHDMI 2.0でWQHD 144Hzの可否が機器依存となり、DisplayPort 1.4ではWQHD 165Hzや4K 120Hzが現実的に扱われます。USB Type-C(Alt Mode)やThunderbolt 3/4経由で映像出力を行う場合も、内部的にはDisplayPortのバージョンに準じるため、モニターとPC双方の仕様表でサポート組み合わせを確認するのが安全です。

参考情報規格の帯域や上限についてはVESAやHDMI Forumの資料に整理されています(参照:VESA Standards、参照:HDMI Specifications)。

用語解説

ガンマ:暗部から中間調・ハイライトにかけた輝度のトーンカーブ(調子)を示す指標

ΔE(デルタE):目で見て分かる色差の大きさを数値化したもので、小さいほど色の再現精度が高い傾向を意味します

HDR(High Dynamic Range):明暗の幅を広く表現する技術で、ピーク輝度やローカルディミング(部分駆動)と組み合わさると階調の豊かさが向上します

| 指標 | 意味 | 実用ポイント |

|---|---|---|

| 解像度 | 総画素数(横×縦) | 情報量と精細感の土台。数値で確認 |

| ppi | 1インチ当たりの画素密度 | 可読性に直結。サイズとセットで評価 |

| リフレッシュレート | 1秒の書き換え回数 | 動画・ゲームの滑らかさに影響 |

| 応答速度 | 色切り替えの速さ | 残像低減。1ms級は競技系で有利 |

| 色域・ΔE | 再現できる色の範囲と精度 | 写真・映像制作では重要指標 |

| HDR | 高ダイナミックレンジ表示 | 明暗階調の深み。ピーク輝度も確認 |

WQHDの特徴

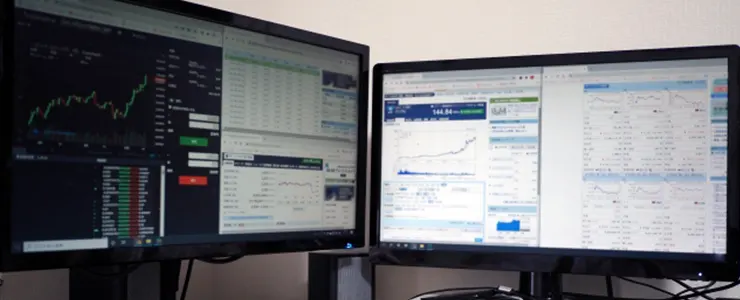

WQHDの実務的な魅力は、読みやすさを確保しつつ作業領域を確実に広げられる点にあります。フルHDと比較して画素数は約1.78倍に増え、27〜32インチの画面では文字の輪郭が引き締まり、エクセルの列・行の表示量やコードエディタの表示行数、デザインツールのキャンバス+パネルの同時配置が容易になります。写真・動画編集では、同じUI領域でもプレビューの相対サイズが大きくなるため、ピントの甘さやノイズ、圧縮アーティファクトの観察がしやすくなるという作業上のメリットが得られます。さらに、WQHDは4KほどGPUに負荷をかけないため、ゲームでは高リフレッシュレートと高画質設定の両立が現実的です。

参考情報可変リフレッシュレート(VRR)に対応したG-SYNCやFreeSyncのモニターは広く流通しており、フレーム同期によりティアリングの抑制やフレーム落ち時の体感改善が見込めます(参照:NVIDIA G-SYNC、参照:AMD FreeSync)。

WQHDが「ちょうど良い」と言われる背景には、ppiとスケーリングのバランスもあります。27インチWQHDは約109ppiで、100%スケーリングのままでも多くのユーザーが可読性を保てるとされます。一方、27インチ4Kでは約163ppiと非常に高密度で、スケーリングがほぼ必須となるケースが一般的です。スケーリングを行うとUIの見た目サイズは調整できますが、アプリごとの対応度合いや描画手法により、極端な倍率では滲みやぼけを感じる事例も指摘されています。WQHDはその点で倍率を上げずとも扱える「生の画素密度」の使い勝手がよく、拡大・縮小を極力避けたいワークフローに適合します。

また、27〜32インチのWQHDには豊富なパネル選択肢があります。色再現と視野角に優れるIPS、コントラストに強みのあるVA、応答速度に優れ価格帯を抑えやすいTNなど、目的に応じた選択が可能です。最近の高速IPSは応答速度やオーバードライブの最適化により、動きの速い映像でも残像を抑えた表示が可能になってきています。色域面では、sRGB 100%を基本に、クリエイティブ寄りのモデルではDCI-P3 90〜98%クラス、写真向けではAdobe RGB対応モデルも選択肢に入ります。表示の均一性(ユニフォミティ)補正やハードウェアキャリブレーション対応の有無は、色にシビアな用途で重視される指標です。

用語解説

ハードウェアキャリブレーションは、モニター内部のLUT(Look-Up Table)に補正を書き込む方式で、GPU側の出力を変えずに表示を調整できるのが特徴。ソフトウェアキャリブレーションより階調のロスが少なくなりやすいとされています。

入出力の面では、DisplayPort 1.4やHDMI 2.1対応が高リフレッシュ運用の鍵になります。USB-C(Alt Mode)で映像伝送と65W〜90W級の給電(USB PD)を同時にこなせるドッキング型のWQHDモニターも拡大しており、ノートPC1本のケーブルで表示・充電・USBハブ(LAN・USB-A/SDカード)を兼ねる運用が可能です。ビジネスやテレワーク環境では、KVMスイッチ(1台のキーボード・マウスで複数PCを切り替え)を内蔵するモデルも有用です。

注意点16:10(WQXGA)との混同に注意してください。QHDの語を2560×1600に用いる表記ゆれは今も散見されます。16:10は縦の作業量が増える利点があるものの、16:9コンテンツ中心のユーザーには違和感の原因となり得ます。購入時は必ず「2560×1440(16:9)か、2560×1600(16:10)か」を明記で確認し、期待するコンテンツ比率と一致しているかを確かめてください。

メリット

WQHDの利点は「視認性」「作業効率」「要求スペック」「入手性」という4つの観点で説明できます。第一に視認性。27〜32インチ帯のWQHDは約109〜92ppiの範囲に収まり、一般的な視距離(60〜80cm)で文字を拡大せずに判読しやすいバランスを確保できます。FHDでは小さな文字のギザつきや写真のエッジの粗さが気になる場面で、WQHDは滑らかさが向上し、長時間の文書作成や資料読みでも目の疲労感の低減が期待できます(個々の体感差はあります)。

第二に作業効率。エディタやIDE、デザインツール、スプレッドシートを並置しても窮屈になりにくく、画面切替の回数が減ることでワークフローが安定します。動画編集ではプレビューを大きく保ったままタイムラインやエフェクトパネルを配置しやすく、写真編集ではプレビュー等倍確認とパネルの同居が現実的です。

第三に要求スペックの面。4KはWQHDに対して画素数が約2.25倍で、同じフレームレートを維持するために必要なGPU性能やメモリ帯域、VRAM容量の負担が大きくなります。ハイエンドGPUを用意できない環境や、競技系タイトルで240Hz前後の高フレームを狙いたい場面では、WQHDのほうがターゲットfpsに到達しやすく、画質・遅延・コストのトレードオフを取りやすい選択肢です。

第四に入手性と価格。近年はWQHD 144Hz〜240Hzのゲーミングモデルや、USB-Cドック一体型のビジネスモデルが豊富で、同クラスの4Kハイリフレッシュモデルよりも手頃な価格で入手できる傾向があります。色域やHDRに配慮したクリエイター向けのWQHDも多数あり、用途別に最適解を見つけやすいのが実情です。また、OSスケーリングに依存しにくいことは、アプリ互換性や表示の一貫性の面でも副次的な利点になります。スケーリング倍率が高い環境では、一部の旧来アプリでUIのぼけや崩れが生じる指摘があるため、倍率を上げずに済むWQHDは「設定に手間をかけず使いやすい」という現場の声とも整合します。

利点の要点:

- 読みやすさと情報量の両立(27〜32インチ帯で顕著)

- 高フレームレートとの両立(4KよりGPU負荷が軽い)

- 用途別の選択肢が豊富(VRR・USB-C・KVM・広色域)

- スケーリング依存度が低い(互換性・表示の一貫性)

総じて、WQHDは「オールラウンダー」的な特性を持ちます。4Kほどの圧倒的な情報量はないものの、日常の作業・制作・エンタメの多くを高水準でこなせるため、1台目の高解像度ディスプレイや、FHDからのアップグレードの最有力候補として現実的な満足度を提供しやすい解像度と言えます。

デメリット

WQHDにも留意したい側面があります。まず、FHDと比較した導入コストです。同じサイズ・パネル種別でも、WQHDは一般に価格が上がる傾向があります。さらに、リフレッシュレートが高いほど価格差は拡大しやすく、144Hz以上や広色域・HDR・ローカルディミングなどの機能を重ねると、4Kのエントリー機に迫る、あるいは上回ることもあります。次に、PC側の性能要件です。オフィス用途やブラウジングでは内蔵GPUでも支障が出にくいものの、最新ゲームをWQHD×高リフレッシュで快適に動かすには、中〜上位の離散GPUが望まれます。メモリ帯域やVRAM容量も描画安定性に関わるため、ゲームや3Dアプリの推奨仕様を確認し、映像設定(解像度スケーリング・FSR/DLSS・シャドウ品質など)を調整する準備が必要です。

また、4KネイティブのコンテンツをWQHDに縮小表示する際は、縮小アルゴリズムやアプリの描画手法によってはテキストやUIのエッジがわずかに甘く見えるケースがあり、ドット等倍での正確なピクセル確認(例:4K動画の本当の1:1チェック)には4Kモニターが適します。写真やグラフィックの色管理の観点でも、WQHD=色が劣るという関係はありませんが、ハイエンドの4Kクリエイターモニターは広色域・高輝度・厳密な均一性補正・ハードウェアキャリブレーション・10bit表示(8bit+FRC含む)などの複合スペックで優位なことが多く、色や階調に最大限の厳密さを求める現場では4K上位機の採用が一般的です。

サイズ選びの難しさにも触れておくべきでしょう。WQHDを23〜24インチ級の小型に落とし込むとppiが高くなり、100%スケーリングでは文字が小さすぎると感じる可能性があります。逆に超大型(例:38〜40インチ級のウルトラワイドや縦1600モデル)では、首振りや視線移動が増え、使いこなしに設置スペースと視距離の工夫が必要です。さらに、入力規格の帯域問題も現実の制約になります。WQHD 144Hz以上を狙うのにHDMI 1.4しか無い・ケーブルが古い、といったケースでは、意図したモードに到達しません。DisplayPort 1.4やHDMI 2.1対応の入出力と、認証済みケーブルの用意が重要です(VESA、HDMI)。

購入前に知るQHDとWQHDの違い

- 用途別:WQHDをお勧めする人

- WQHDモニターの選び方

- QHDと4Kとの違い整理

- 価格と必要スペックの目安

- まとめ:QHDとWQHDに違いはない

用途別:WQHDをお勧めする人

どの解像度が最適かは、使い方の比率で大きく変わります。WQHDは表示の精細さと可読性、そしてPC側の要求スペックのバランスが良く、一台で仕事・学習・エンタメをカバーしたい人にとって現実的な着地点になりやすい特性があります。ここでは代表的なユースケースを軸に、WQHDが適しやすい条件を整理し、判断の目安を提示します。

ビジネス・学習:文書作成や情報収集が中心

長文の読み書きや資料比較、ブラウザタブとOfficeアプリの併用など、複数ウィンドウを並べる場面が多いほど、WQHDの恩恵が明確になります。FHDからの移行では、横方向に約33%の表示幅拡張が得られるため、二分割表示でも各ウィンドウの可視領域が広くなり、スクロールや切り替え回数の低減に寄与します。27インチ前後であればスケーリングなし(100%)で扱えるユーザーも多く、表示倍率の調整やアプリの互換性に悩みにくい点も実務上の利点です。Web会議の同時表示でも、資料と参加者一覧、チャットパネルが視界に収まりやすく、作業の中断を減らせます。

クリエイティブ:写真・映像・デザインの作業

写真・映像編集では、キャンバスとツールパネル、プレビューを同居させるUI配置の自由度が重要です。WQHDはFHDよりプレビュー領域を広く確保でき、フォーカスの甘さや微細なノイズ、圧縮アーティファクトの確認がしやすくなります。4K等倍確認の厳密さが必須な工程(VFXのピクセルパーフェクト確認や4K納品の最終チェックなど)では4Kモニターが有利ですが、日常編集のワークエリア最適化という観点ではWQHDが扱いやすいとの評価が一般的です。色再現に関しては解像度と直結しないため、色域(sRGB/DCI-P3/Adobe RGB)やΔE、キャリブレーション対応の有無を別軸で検討することが重要です。

ゲーミング:高フレームレートと画質の両立

WQHDは4Kに比べて描画負荷が軽く、144Hz以上の高リフレッシュレートを狙いやすい点が支持されています。競技系タイトルでは入力遅延の低さや応答速度、可変リフレッシュレート(G-SYNC/FreeSync)対応が効いてきます。VRRはGPUのフレーム出力とモニターの更新タイミングを同期させ、ティアリング(画面の裂け)やスタッター(引っかかり)を軽減する仕組みで、体感の滑らかさに影響します(NVIDIAの解説、AMDの解説)。AAA級の重量級タイトルでも、WQHDなら画質とfpsのバランス調整が現実的で、GPUコストを抑えながら満足度を得やすい設計が可能です。

在宅・テレワーク:配線と切り替えの効率化

USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)とUSB Power Deliveryに対応するWQHDモニターは、映像・データ・給電を1本で完結できるため、ノートPC中心のワークスタイルに適します。KVMスイッチ内蔵モデルを選べば、1組のキーボード・マウスで私用PCと業務PCを切り替えられ、周辺機器の付け替えも不要です。こうした機能は規格(DisplayPort 1.4/HDMI 2.1/USB PD)やメーカー実装に依存するため、仕様表の記載で動作要件を確認しましょう(VESA、HDMI Specifications)。

WQHDモニターの選び方

WQHDの定義が理解できたら、次は機種選定の具体的な視点です。ここではサイズ、リフレッシュレート、応答速度、パネル種別、色再現、同期技術、入出力、付加機能の8観点でチェックポイントを整理します。各要素は相互に影響するため、用途に合わせて優先度を付けると比較がスムーズです。

1. サイズ(推奨は27〜32インチ)

27インチでは約109ppi、32インチでは約92ppiとなり、100%スケーリングでも多くのユーザーが読みやすさを確保できます。小型(24〜25インチ)ではppiが上がり、文字が小さく感じるケースが増えるため、視距離が短い運用やスケーリング調整が前提になります。大型にするほど視線移動が増えるため、視距離(例:27インチなら60〜80cm)と設置奥行きも合わせて検討します。

2. リフレッシュレート(60〜240Hz)

一般用途は60〜75Hzで十分ですが、動きの多い映像やゲームでは120〜240Hzが有効です。表示モードは入力帯域に依存するため、DP 1.4やHDMI 2.1の対応可否を確認してください(VESA、HDMI Forum)。

3. 応答速度と入力遅延

1ms(GtG)表記でも、オーバードライブ設定により逆残像(オーバーシュート)が生じることがあります。レビューや計測値の傾向を参考に、実効応答と入力遅延のバランスを確認しましょう。競技系はTN/高速IPS、映像美重視はVA/高品位IPSが目安です。

4. パネル種別(IPS/VA/TN)

IPSは視野角と色再現のバランスが良く、VAはコントラストが高く暗部の表現に強み、TNは応答が速く価格を抑えやすい特性があります。最近は「高速IPS」が増え、ゲーミングと色再現の両立モデルも登場しています。

5. 色再現とキャリブレーション

仕事で色を扱うなら、色域(sRGB 100%、DCI-P3 90%以上、用途によりAdobe RGB)、工場出荷キャリブレーション、ΔEの目安(例:平均ΔE<2)、ユニフォミティ補正、ハードウェアキャリブレーション対応の有無を確認します。HDRはVESA DisplayHDRの等級(400/600/1000)で性能が大きく異なるため、ピーク輝度・ローカルディミングの実装も要チェックです(VESA DisplayHDR)。

6. 同期技術(VRR:G-SYNC/FreeSync)

VRRは体感の滑らかさに直結します。NVIDIAのG-SYNC Compatible認定やAMD FreeSync Premium相当の仕様は、低フレーム域でのチラツキ抑制やLFC(Low Framerate Compensation)の有無に関係するため、対応表で確認しましょう(NVIDIA、AMD)。

7. 入出力とケーブル

DisplayPortのバージョン、HDMIの世代、USB-C(映像・データ・PD)の要件、ハブ機能(USB-A/LAN/カードリーダー)、KVM内蔵の有無を確認します。高リフレッシュ運用には認証済みケーブルを用意するのが安全です。

8. 付加機能とエルゴノミクス

昇降・回転・ピボット、フリッカーフリー、ブルーライト低減、アンチグレア、内蔵スピーカーの有無、OSD操作性(ジョイスティック型)など、毎日触れる部分の使い勝手も生産性に影響します。

| 観点 | 推奨の目安 | チェック項目 |

|---|---|---|

| サイズ | 27〜32インチ | 視距離、設置奥行き |

| リフレッシュ | 一般60〜75Hz、ゲーム120〜240Hz | DP/HDMI世代、VRR対応 |

| 色再現 | sRGB 100%、P3 90%以上 | ΔE、均一性、HDR等級 |

| 入出力 | DP 1.4、HDMI 2.1、USB-C | PD出力、KVM、ハブ |

QHDと4Kとの違いを整理

QHDとWQHDは同義(2560×1440)である一方、4K(3840×2160)とは画素数・必要帯域・スケーリング運用・GPU負荷の面で明確な差があります。総画素数はWQHDの約2.25倍が4Kで、同じフレームレートを狙う場合はレンダリング負荷やメモリ帯域の要求が一段と高くなります。27インチクラスでは4Kのppiが大きく、100%表示では文字が極小となるため、150%前後のスケーリングが一般的です。スケーリング自体は成熟していますが、アプリの描画方式や拡大倍率によってはにじみやUIの崩れが生じる指摘もあり、スケーリングなしでも扱いやすいWQHDは「設定の手間が少ない」という利点を持ちます。

映像体験では、4Kは緻密でシャープな表示が魅力ですが、コンテンツ側の解像度・ビットレート・圧縮方式の品質に大きく依存します。WQHDではネイティブ4Kの細部解像は再現しきれないものの、高フレームレートとの両立により動きの滑らかさを優先でき、総合的な満足度では拮抗するシーンも少なくありません。作業領域についても、4Kは広大ですがスケーリングでUIを拡大すると相対的な実行面積は縮み、WQHDの「拡大不要で広い」優位が現れる場合があります。

| 比較軸 | QHD / WQHD(2560×1440) | 4K(3840×2160) |

|---|---|---|

| 総画素 | 約368万 | 約830万 |

| 27インチのppi | 約109ppi(等倍でも可読) | 約163ppi(拡大前提が多い) |

| GPU負荷 | 中〜上位で高fps可能 | 最上位帯が望ましい |

| 映像体験 | 精細+高フレームの両立 | 超精細だがfps確保が難しい |

| 価格傾向 | 同サイズなら手頃 | 高価になりやすい |

注意点技術的な上限は入出力規格に左右されます。WQHD 240Hzや4K 120Hz運用には、DisplayPort 1.4 HBR3やHDMI 2.1の帯域が要件となり、圧縮伝送(DSC:Display Stream Compression)の有無も影響します。これらはVESAとHDMI Forumの仕様書に整理され、帯域ごとの上限が明記されています(VESA、HDMI Specifications)。

価格と必要スペックの目安

市場価格は為替や供給状況で変動しますが、傾向として、WQHD 27インチ・60〜100Hz・IPSはエントリー〜ミドルの価格帯、144〜165Hz+VRR+広色域でミドル〜ミドルハイ、240Hz級やプロ向け色再現はハイエンド帯に位置づけられます。USB-Cドック(映像・データ・給電)とKVMを備えるビジネス向けは付加価値分の上乗せがあり、HDR高等級(DisplayHDR 600/1000)やミニLEDローカルディミングを備えるモデルは一段上の価格帯になるのが一般的です。

PC側の必要性能は用途依存です。オフィス作業・Web・学習用途は近年の内蔵GPU(iGPU)でも支障が出にくい一方、WQHD×高リフレッシュでの最新ゲームでは中〜上位のdGPUが推奨されます。タイトルごとにCPU依存度・GPU依存度が異なるため、目標fps(例:144fps)と画質設定(中〜高、レイトレーシングの有無、解像度スケーリング)を決め、メーカーの推奨環境や独立系ベンチマークの傾向を照合してください。

ポイントノートPCのUSB-C出力は、Alt ModeのDisplayPortバージョンや最大帯域、同時に給電(PD)を行う際の出力上限が機種ごとに異なります。WQHD高リフレッシュを安定運用するには、メーカー仕様で「対応解像度×リフレッシュ」「PD出力W数」「外付けGPU有無(MUX切替)」を事前確認してください。

注意点同じWQHDでも、色域・ΔE・均一性・OSDの操作性・スタンドの可動域などで体験が大きく変わります。スペック表の数字だけでなく、実機レビューや計測の傾向も合わせて確認することで、価格対効果の高い選択につながります。

まとめ:QHDとWQHDに違いはない

- QHDとWQHDは同義で2560×1440を指す

- Wはワイド強調の表記で実質的差はない

- 購入時は表記ではなく実数解像度で確認

- 2560×1600はWQXGAで16対10に属する

- 27インチ前後で可読性と情報量の両立

- WQHDはFHD比で約一七八パーセント増

- 4Kは超精細だが要求性能と価格が上がる

- 高リフレッシュはVRR対応を重視して選ぶ

- 用途でパネル種別と色域要件を見極める

- USB-CやKVMなど周辺機能も比較の軸に

- 入出力規格とケーブルの帯域を要確認

- 視距離と設置奥行きでサイズを決める

- 編集や学習ならWQHDが現実解になりやすい

- 競技系ゲームは一四四ヘルツ以上が目安

- 迷うなら二七インチWQHDから始めやすい

----参考追記----

WQHDの数式と目安

ppi(pixel per inch)の計算式:ppi=√(横解像度²+縦解像度²) ÷ 画面サイズ(インチ)

WQHD(2560×1440)の場合、√(2560²+1440²)=約2937.3。これをサイズで割ると以下の通りです。

- 24インチ:2937.3 ÷ 24 ≒ 122ppi(細密。100%表示だと文字が小さく感じやすい)

- 27インチ:2937.3 ÷ 27 ≒ 109ppi(可読性と情報量のバランスが良い)

- 32インチ:2937.3 ÷ 32 ≒ 92ppi(読みやすい。情報量は27型より相対的に減る)

| サイズ | 想定ppi(WQHD) | 一般的な視距離の目安 | スケーリングの傾向 |

|---|---|---|---|

| 24インチ | 約122ppi | 約50〜70cm | 125%前後を使う例がある |

| 27インチ | 約109ppi | 約60〜80cm | 100%で使える例が多い |

| 32インチ | 約92ppi | 約70〜90cm | 100%で読みやすい傾向 |

注意点視距離・可読性は個人差や使用フォント、OSのスケーリング実装で変わります。表はあくまで一般的な傾向の整理です。業務要件に合わせ実機や表示倍率での確認を推奨します。

| 入出力規格 | 代表的な到達点の目安 | 備考 | 参照 |

|---|---|---|---|

| DisplayPort 1.2 | WQHD 144Hz前後 | 実装依存。RB(Reduced Blanking)で到達例 | VESA |

| DisplayPort 1.4(HBR3) | WQHD 165〜240Hz、4K 120Hz(DSC) | DSC(Display Stream Compression)で高モード可能 | VESA |

| HDMI 2.0 | WQHD 144Hzは機器依存 | 帯域上限やクロック設定は実装差が大きい | HDMI Forum |

| HDMI 2.1 | WQHD 240Hz、4K 120Hz | FRL(Fixed Rate Link)で高帯域に対応 | HDMI Forum |

| USB Type-C(DP Alt Mode) | 規格準拠でDP 1.4相当まで | 同時PD給電のW数やハブ機能は機種差 | VESA |

設定フロー(初期導入時の最短手順)

- モニター側OSDで入力ポートとリフレッシュ上限を確認

- PC側で解像度2560×1440と目標Hzを設定(RB対応含む)

- VRR(G-SYNC/FreeSync)を有効化しテアリングを確認

- OSスケーリングとアプリUI倍率を微調整して可読性を最適化

- 色域モード(sRGB/P3)とガンマを用途別にプリセット保存

OS別の初期セットアップ要点

- Windows:ディスプレイ設定で解像度を2560×1440に、リフレッシュレートを希望値へ。グラフィックス設定で可変リフレッシュレート(対応環境)を有効化

- macOS:システム設定のディスプレイで拡大/縮小から最適なスケーリングを選択。外部ディスプレイはUSB-C/Thunderbolt経由の帯域に注意

- GPUパネル:NVIDIA/AMDの制御パネルでVRRやカラープロファイル、解像度・Hzを確認しOS設定と一致させる

- モニターOSD:色域モード(sRGB/P3)やオーバードライブ、ブラックレベル、ローカルディミングは用途に応じてプリセット化

注意点高リフレッシュやHDR運用は帯域要件を満たす必要があります。DisplayPort 1.4やHDMI 2.1に準拠した認証ケーブルを選び、古いHDMI 1.4ケーブルでWQHD 144Hzを要求しないなど、規格と実力を合わせて確認してください(参照:VESA、HDMI Specifications)。

トラブルシューティング早見表

- 144Hzが選べない:入力端子の世代、ケーブル規格、GPU出力設定、モニターOSDの優先入力を確認

- 文字が小さい:OSスケーリングを110〜125%で試し、アプリ内のUI倍率設定も併用

- にじみやぼけ:スケーリング倍率を整数に近づける、アプリのHiDPI対応設定を確認

- ティアリングが出る:G-SYNC/FreeSyncを有効化し、フルスクリーン最適化やウィンドウモード設定を調整

- 色が合わない:色域モードの切り替え、ICCプロファイルの設定、必要に応じてキャリブレーション実施

| チェック観点 | NG例 | 望ましい状態 |

|---|---|---|

| 解像度・比率 | 2560×1600をQHDと誤認 | 2560×1440(16:9)と明記を確認 |

| 入力帯域 | HDMI 1.4で144Hz狙い | DP 1.4やHDMI 2.1+認証ケーブル |

| サイズ・距離 | 24インチで100%表示が辛い | 27〜32インチで距離60〜80cm |

| 色再現 | P3比率不明、ΔE記載なし | sRGB/P3比率、ΔE、均一性の明示 |

| VRR品質 | VRR表記のみで等級不明 | G-SYNC CompatibleやFreeSync等級確認 |

よくある誤解

| よくある誤解 | 正しい理解 | 対処・確認方法 |

|---|---|---|

| QHDは2560×1600のこと | QHD/WQHDは2560×1440が基本 | 実数解像度とアスペクト比を確認(16:9) |

| 4Kは常にWQHDより快適 | 用途によりWQHDのほうが実用的 | スケーリング、fps、GPU要件で総合判断 |

| Hzが高ければケーブルは何でも可 | 帯域は規格とケーブル品質に依存 | DP1.4/HDMI2.1と認証ケーブルを選定 |

| 「対応」ならVRRの品質は同じ | 認定やLFC対応で体感が変わる | G-SYNC Compatible/FreeSyncの等級を確認 |

FAQ(よくある質問と回答)

Q1. QHDとWQHDが同じなら、表示の違いは本当に無いのですか?

同じ2560×1440(16:9)で表示すれば、情報量と精細感は同一です。違いが出るのは解像度そのものではなく、モニターのサイズ、パネル品質(色域・コントラスト・均一性)、リフレッシュレート、スケーリングやシャープネス処理など周辺要因です。

Q2. 2Kという表記とQHD/WQHDは同じ意味ですか?

「2K」は本来シネマ規格の横2048ピクセルに由来する曖昧な俗称で、一般PC市場ではFHD(1920×1080)やQHD(2560×1440)を含めて広く「約2K」と呼ぶ例があります。厳密性を重視する場合は、2560×1440などの実数表記で比較してください。

Q3. 2560×1600(16:10)と2560×1440(16:9)の実用差は?

縦が1600の方が文書やコードで表示行が増えます。一方で16:9前提の動画やゲームでは上下に余白が出やすい点に注意が必要です。用途が縦志向ならWQXGA(2560×1600)、汎用・映像志向ならQHD/WQHD(2560×1440)が扱いやすい傾向です。

Q4. WQHDで144Hz以上が出ないのはなぜ?

多くは帯域不足か設定不一致が原因です。DP 1.4またはHDMI 2.1と規格適合ケーブルの使用、モニターOSD側のポート設定、GPU側の出力設定(解像度・リフレッシュ)を見直してください。RB(Reduced Blanking)やDSCの有無が到達可否に関わることもあります(参照:VESA)。

Q5. スケーリングで文字がにじむのは回避できますか?

整数倍に近い倍率を試す、アプリのHiDPI対応設定を有効化する、OSとGPUパネルのスケーリング方式を一致させると改善しやすくなります。WQHDは27〜32インチ帯で等倍運用しやすいのが利点です。

Q6. USB Type-C接続でWQHD高リフレッシュは可能ですか?

可能な場合があります。ノートPC側のUSB-CがDisplayPort Alt Mode(多くはDP 1.4相当)に対応し、モニター側も対応している必要があります。給電(PD)と同時利用時の帯域制約やケーブル仕様も確認してください(参照:VESA)。

購入時の選定ポイントと比較リスト例

- 解像度は2560×1440(16:9)で確定

- 主用途を選択:ビジネス/写真/動画/ゲーム/在宅

- サイズ決定:27 or 32インチ(視距離と設置奥行き)

- 目標Hz:60/75/120/144/165/240

- パネル種:IPS/VA/TN(色・応答・コントラスト)

- 色再現:sRGB/P3/AdobeRGB、ΔE、均一性、HDR等級

- VRR:G-SYNC Compatible/FreeSync Premium

- 入出力:DP1.4/HDMI2.1/USB-C(PD・ハブ・KVM)

- 予算レンジ:本体+ケーブル等の周辺費用

- レビュー確認:入力遅延・黒挿入・OSD操作性

| 比較項目 | モデルA | モデルB | モデルC | 評価メモ |

|---|---|---|---|---|

| サイズ/解像度 | 27型/2560×1440 | 32型/2560×1440 | 27型/2560×1440 | |

| リフレッシュ/VRR | 144Hz/G-SYNC Comp | 75Hz/— | 165Hz/FreeSync Prem | |

| パネル種/色域 | IPS/P3 95% | VA/sRGB 100% | IPS/Adobe RGB対応 | |

| 入出力 | DP1.4/HDMI2.1/USB-C | DP1.2/HDMI2.0 | DP1.4/HDMI2.1 | |

| 付加機能 | KVM/USBハブ/PD90W | — | USBハブ/PD65W | |

| スタンド | 昇降・回転・ピボット | チルトのみ | 昇降・回転 | |

| 価格レンジ | — | — | — |

| 用途 | 推奨サイズ | リフレッシュレート | パネル種別 | VRR対応 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| ビジネス・学習 | 27〜32インチ | 60〜75Hz | IPS | 必須ではない | USB-CドックとKVMがあると在宅で便利 |

| 写真編集 | 27インチ | 60〜100Hz | 広色域IPS | 不要 | DCI-P3やAdobe RGB、ΔEや均一性補正を重視 |

| 動画編集 | 27〜32インチ | 60〜120Hz | IPS/VA | 任意 | 色域とHDR等級、OSやNLEのUI配置しやすさを確認 |

| ゲーミング(FPS/対戦) | 27インチ | 144〜240Hz | 高速IPS/TN | 必須 | G-SYNC CompatibleやFreeSync Premium相当を確認 |

| 映画・配信視聴 | 27〜32インチ | 60〜120Hz | VA/IPS | 任意 | コントラストとHDR性能、視聴距離に合うサイズ選択 |

表示品質の見落としポイント

- ユニフォミティ補正の有無で周辺部の色ムラが変わる

- 黒挿入(MBR)は残像低減に有効だが輝度低下やフリッカーに注意

- HDR400は「受け口」であり本格HDRは600以上+ローカルディミングが目安(参照:VESA DisplayHDR)

要点まとめ

- QHDとWQHDは同じ解像度(2560×1440、16:9)

- 購入時は表記ではなく実数の解像度と比率を確認

- 2560×1600はWQXGA(16:10)でQHD/WQHDとは別

- 27〜32インチ帯で可読性と情報量のバランスが良好

- 高フレーム×画質の両立はWQHDが現実解になりやすい

- VRRや入出力規格・ケーブルの帯域を要確認

- 色域・ΔE・HDR等級は用途に合わせて選ぶ

記事全体を通じて繰り返し強調した通り、QHDとWQHDの違いというテーマは最終的に「表記の差」ではなく、「2560×1440という土台をどう活かすか」という設計の問題に行き着きます。視距離に合ったサイズ選び、目標フレームと入出力帯域の整合、色再現や周辺機能の優先順位付けというプロセスを踏めば、導入後の満足度は高まりやすくなります。

参考とした一次情報・公式解説(定義・規格・技術解説)

- Wikipedia:1440p(1440pの代表解像度として2560×1440を記載)

- e-Words:WQHD(WQHDは2560×1440の解説)

- NEC LAVIE:WQHD解説(フルHDとの比較・活用の目安)

- VESA:DisplayPort仕様(DP 1.4/HBR3、DSCの基礎)

- HDMI Forum:HDMI規格(HDMI 2.0/2.1の帯域と機能)

- VESA:DisplayHDR(HDR等級の要件と測定)

- NVIDIA:G-SYNC Compatible解説(VRR対応の仕組みと認定)

- AMD:FreeSync(VRR技術の概要と要件)